化学之眼发现资源价值科技之手助力乡村振兴

——探“酚”之秘

字数:2310

2025-09-07

版名:教育理论

□刘晓宁

环节一

情境创设·乡土情怀导课

展示略阳茶园、桑园风光。

师:来到美丽的略阳县徐家坪,品到香醇的清茶,摸到顺滑的丝绸,我们深刻感受到了略阳人民牢记习近平总书记的嘱托“用勤劳双手建设美丽家园”的丰硕成果。作为学生,该怎样为家乡振兴助力呢?

大家看看桌面上的两片苹果,其中扎牙签的一片用绿茶水和桑叶茶水浸湿了,两片有什么区别?为什么呢?这节课我们就用化学之眼来认识茶叶、桑叶,并用学到的知识助力家乡振兴。

【设计意图】引入乡土资源,让学生感受用勤劳双手建设美丽家园的正能量,提升他们为乡村建设而努力的决心。

环节二

酚结构和性质探究

学生活动一:阅读教材中关于茶多酚描述的资料卡片,思考、讨论、总结:儿茶素中官能团有羟基(-OH),但与醇有所不同,羟基连在苯环上,这类物质叫酚。

学生活动二:根据原子成键理论搭建最简单的酚——苯酚的结构模型。

教师引导学生分析酚的结构特点,得出酚中-O-H 键比醇类中的-O-H 键极性更强,更容易断键,表现为易被氧化。

学生活动三:阅读教材内容,预测酚的性质为具有还原性、遇氯化铁溶液显色。

【设计意图】进一步深入情境,培养学生阅读和提取信息的能力,培养学生准确运用“宏观辨识与微观探析”的化学思想,用“矛盾的普遍性和特殊性原理”“内因决定事物的本质”等哲学理论理解化学规律和概念的能力。

学生活动四:设计实验方案验证上面预测的性质,汇报实验方案,互相评价。

学生活动五:分组实验。

实验1:苯酚的还原性

操作和现象:在酸性高锰酸钾溶液中加入少许苯酚清液,紫色褪去。

实验2:苯酚的显色反应

操作和现象:在少许苯酚溶液中滴加氯化铁溶液,溶液显紫色。

实验3:茶水的显色反应

操作和现象:在少许茶水中滴加氯化铁溶液,溶液显紫色。

小组汇报实验现象和结论,学生评价、教师评价。

【设计意图】通过实验设计,培养学生的科学探究与创新意识等核心素养。通过分组实验,培养学生的合作与交流能力。让学生深刻理解“透过现象看本质”的哲学思想,掌握研究物质的一般方法。

教师设问“能否用化学方法说明茶水也具有还原性?”,引发学生进一步思考。

环节三

探究茶水中茶多酚与酸性高锰酸钾溶液的反应

学生活动六:在酸性高锰酸钾溶液中加入茶水;观察对比苹果切面。

学生分享观察到的现象,并做出解释:在酸性高锰酸钾溶液中加入茶水,紫红色褪去。用茶叶水浸湿的苹果因为表面有茶多酚,减缓了苹果被空气中氧气氧化的进程,所以颜色较浅。

师:这说明茶水中富含茶多酚,且茶多酚有抗氧化性,对人体有益,这就是茶的“健康密码”。

这个实验也给我们启示:茶叶、桑叶是不是也能加工、制成食品级防腐剂?我们知道过量使用合成防腐剂对人体健康或者环境会有很大危害,对家乡的桑叶、茶叶的开发就是在保护绿水青山。

同学们,根据今天学到的知识,你们还能想到桑叶、茶叶在什么领域会有应用呢?(茶多酚的性质决定用途)

学生多角度开放性回答,教师适时评价。

【设计意图】用化学知识提取茶多酚、开发新产品,能提高桑、茶的附加值,促进乡村经济发展。通过了解茶多酚的实际应用,使学生形成科学必须造福人类的正确价值观和社会责任意识。

环节四

课堂小结

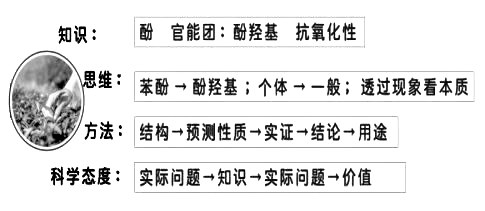

引导学生多角度进行小结。

【设计意图】从知识、思维、方法、科学态度等多角度总结,培养学生的归纳能力。

环节五作业布置

设计桑、茶宣传海报(需包含化学健康元素,突出“天然抗氧化·科技助农”主题)。

查阅文献资料,提出一种茶多酚提取工艺。

【设计意图】通过作业的形式让学生将所学知识用到具体情境中,实现从化学到生活的转变,培养应用知识解决实际问题的能力。

师:同学们,未来的每一天,让我们用化学之眼发现资源价值,用科技之手助力乡村振兴吧!

教学反思

在教学过程中,通过情境创设、实验探究等教学方法,有效地激发了学生的学习兴趣,培养了学生的核心素养和价值观。但在教学评价方面,还需要进一步加强“教学评一体化”,如设计更合理的分层作业,增加课堂练习,更好地落实课标中学业质量水平与考试评价的要求。同时,在主题化教学、项目化学习等教学方式上还有待进一步探索和实践,以提高教学效果,更好地助力学生成长和乡村振兴。

点评

大概念统摄引领,强化学科观念。刘老师能基于课标要求,准确定位酚的教学目标,通过一系列学习活动培养学生运用宏微观结合、系统动态的视角解决问题的能力,强化对“结构决定性质”核心观念的认识理解和应用。

思政元素浸润,凸显育人价值。从本节课整个教学过程中都能感受到思政元素的浸润。本节课紧扣学科知识建构主线,从认识苯酚到认识茶多酚,从结构分析、性质预测到实验验证,蕴含了丰富的认识论和方法论;还借助略阳县徐家坪当地乡土资源素材案例及乡村振兴成果,使学生在学习过程中充分认识到化学对社会发展、乡村振兴的重大贡献,培养学生正确的世界观、价值观,激发学生牢记嘱托、感恩奋进、不负使命建设美丽家园。

指向深度学习,落实素养发展。这节课有力践行“素养为本”教学理念,实现情境线—知识线—任务线—思政线—素养线有机融合,通过开展分组讨论、实验探究、汇报评价等丰富的学习活动,引导学生思维不断跟进,运用证据推理、实验探究、模型建构等学科方法,建构预测判断有机物性质的思路。教学中还创建了开放的学习环境,搭建脚手架,想办法让学生摸得到、够得着,积极投身实践活动,小组合作交流顺畅,达到知、情、意、行的统一。

强化学科实践,培养科学思维。本课以实验探究作为解决问题的抓手,凸显学科特色,深入贯彻落实“做中学、用中学、创中学”的理念和要求。以苯酚性质的探究验证为核心任务,学生经历“提出猜想—设计方案—实验验证—得出结论”的探究过程;引导学生创新实验探究茶多酚,并明确其抗氧化性;通过作业拓展了实践活动的场域和方式。

(点评教师:陕西省汉中市教研室化学教研员 张瑜)