藏在一本书里的“看见”

□刘 璟

字数:1968

2025-09-03

版名:悦读

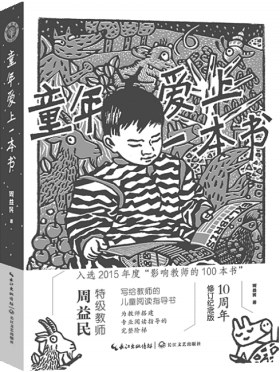

周益民老师的《童年爱上一本书》由长江文艺出版社再版了。装帧设计请到了书籍装帧设计大师、“世界最美的书”获得者朱赢椿先生。童心与美学相映成趣,与书的内容贴合得近乎完美。

前言中的“看见”一词,让我想起多年前周老师为钱伯斯的《说来听听》撰写的序言里的“真心”二字,折射出周老师的儿童观——“真心地看见儿童”:“我们要看见儿童的阅读热情,要积极地肯定他们的阅读行为。这种肯定,不只是评比他们阅读的深刻性,还要首先去鼓励他们的阅读行为本身。这种看见,也不要只是简化为某种外在的奖励,更需要为他们搭建交流分享的平台,让他们享受交换思想的愉悦。”爱,从这些“看见”里升腾起来。

在第一章关于儿童阅读的概念厘清上,周老师提出了“心性意义上的儿童阅读”,它指向的是非儿童的群体对童书的阅读。朱永新曾说:“从我自己生命内在需求而言,阅读儿童文学是为了弥补自身儿童时期的阅读缺憾。”作为一名语文老师,何其幸运,我们主动拥抱儿童阅读,架起沟通成人世界和儿童世界的桥梁。和孩子一起读书,其实是拥有了与孩子交流的密码。我们需要有心性意义上的儿童阅读。

周老师不轻易给儿童推荐书目,即使推荐了,也会告诉他们这是“我希望的分享”而已,不强加给孩子“必读”的枷锁。周老师认为书目应当是一个路线图,给儿童自我选择的权利。本着为儿童人格养成提供丰富的路径,推荐给孩子的书应该是美德的典范、优秀的经典、自己的书籍,也就是尊重孩子的个性发展,尊重儿童的心理秩序。

周老师认为,共读建立了一种拥有共同记忆的生活方式。共读,需要相互激发。所以,教师除了提出孩子们感兴趣的话题,供他们探讨,还需要在对话过程中“看见”儿童。在儿童阅读中,不要急着就“对”与“错”的认识下结论,要让每个成员都有发表属于“我”的认识的机会。“宽松、民主、自由的空间,能使个体的才情得以迸发彰显,新思奇想得以生长。这样,成员间也才会真正具备有力度的思想碰撞。”“和而不同”应该成为班级读书会的固有文化。笔者在不同场合听过周老师的课,他为孩子们营造的安全又不失动力的课堂,展现了其真切的对儿童阅读行为的鼓励,对儿童阅读表达的认可,对儿童阅读疑惑的引导。这几年,我在大量阅读儿童哲学教育的书籍,会与周老师的理念产生新的深度链接。儿童哲学里对于探究共同体的建设,教师扮演的角色定位,与周老师的“看见”儿童观如出一辙。教师是探究活动的组织者、记录者、促进者、思维编织者。这其实对教师充分“看见”每一个儿童提出了更高的要求。

在整个共读设计中,无不彰显着周老师对儿童的“看见”。比如,在话题选择上,充分“看见”学生的需求。有些话题是在与儿童对话的过程中生发的。对于《海的女儿》,周老师原本设想的话题是体会作品的悲剧美,在现场交流时,学生就小美人鱼的牺牲是否值得表现出认识上的分歧。周老师因势利导,以“如果你是小美人鱼的好朋友,对于她的决定,你是劝阻还是鼓励”为话题,组织了一场辩论。

贯穿整本书的“看见”,还体现在身为作者的周老师,对读者的尊重与“看见”。吕俐敏博士形象地把这本书比作“八爪鱼”,长长的触须从空间上伸向古老的中国、遥远的西方,在时间的跨度上,则将古今架设起来。那些精彩的儿童文学作品,以及指导儿童阅读的充满理性与智慧的作品,皆为触须所及处。这是指内容的丰富性。我还想强调的是内容的可读性。这本书做到了理论阐述与实践落地的结合。活动的开展,创意的设计,都源自作者对于文本的解读,对于儿童的认知。作者尊重读者,而非迎合读者。读者的自我提升是在一本好书的阅读中完成的,这本书做到了。

回到书名上,这里同样藏着“看见”。“童年爱上一本书”是一种邀请,是一种场景,让人产生遐想。可能是老师带领班级孩子安静阅读的画面;可能是爸爸妈妈搂着孩子轻声细语或眉飞色舞地读书;还可能是孩子坐在某个角落,边读边呵呵笑出声的情景。当然,这个“孩子”,也可能是一位爱读书的大人。

“童年爱上一本书”更是一种境界。怎么爱呢?书中大部分笔墨都在解决这个问题。在阅读功利化的今天,爱显得越发珍贵。爱,具有主观能动性。小王子对玫瑰花的爱,儿童对书籍的爱,是要从心里生发出来的。

再细看书名里的“童年”。周老师说,童年是当下的存在,并非成年的预备。儿童是独立的生命,并非微缩的成人。我们当然可以在成年之后爱上一本书,但是,童年爱上一本书,是底色,意味着面向世界的更多可能性。正如苏霍姆林斯基所说:“我们力求每一个少年、每一个青年都找到一本他自己的书,这本书应当在他的心灵里留下终生不可磨灭的痕迹。”

来到书名里的第三个词“一本书”。为什么是一本,值得玩味。从2017年开始,我就把这句话布置在了我们的阅读教室里。教室每年都要搬一次,我们每一次都会用不同的颜色、不同的字体、不同的材质重新呈现这句话。我想告诉学生,如这本书的序言里说的——童年那么美,是因为在那里藏着一本书。