西夏陵 贺兰山下的“东方金字塔”

□胡永胜

字数:1721

2025-08-27

版名:文化

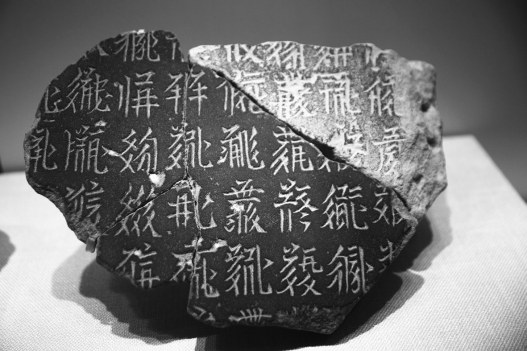

西夏文描金灰砂岩残碑(1998年3号陵西碑亭遗址出土)

贺兰山下古冢稠,

高下有如浮水沤。

道逢古老向我告,

云是昔时王与侯。

——(明)朱秩炅《古冢谣》

明代安塞王朱秩炅的《古冢谣》,形象地描绘了贺兰山下的西夏陵。西夏陵是西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗存。一座座黄色的陵台,高大得像一座座小山丘,在阳光照耀下金光灿烂,十分壮观。这片陵园建筑遗迹被称为“东方金字塔”。2025年7月11日,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将“西夏陵”列入《世界遗产名录》。这是中国第60项世界遗产。西夏陵

贺兰山下的文明坐标

驱车从银川市区向西,贺兰山的轮廓逐渐清晰。这座横亘于内蒙古高原与银川平原之间的山脉,既是地理分界线,又是文明交融的屏障。西夏陵静卧于山脚,9座帝陵与271座陪葬墓如星辰散落,在40余平方千米荒漠戈壁上铺陈出一幅宏大的历史画卷。作为西夏王朝( 1038—1227年)的皇家陵寝,这里埋葬着10位帝王及其宗室权贵。西夏以党项族为主体,自1038年李元昊在兴庆府(今宁夏回族自治区银川市)称帝建国,在历史上存在了189年。漫步陵区,残存的夯土城墙、阙台与碑亭在风沙中挺立,苍茫原野上,西夏陵以其孤寂苍凉的风貌,诉说着那段消逝在历史长河中的故事。文明从不是孤立存在的,而是碰撞、融合与再生的产物。党项、汉、吐蕃、回鹘、契丹、女真等多民族融合、多元文化交流,共同造就了独一无二的西夏王朝。“西夏陵申遗成功,不仅填补了亚洲文明史的时间空白,更实证了丝绸之路多元文化交融的历史场景。”联合国教科文组织世界遗产委员会认可西夏陵的完整性与真实性,认为西夏陵作为多元文化交融的见证,其在选址方位、空间布局、陵寝制度、陵墓建筑、营造技术、丧葬习俗等方面承袭了唐宋规制,又融入佛教信仰与党项习俗,形成了特殊的丧葬传统,亦为中华民族“多元一体”格局和统一的多民族国家的形成提供了见证。

巍巍陵塔

凝固的王朝史诗

9座帝王陵园中,3号陵(泰陵)因规模宏大、保存完整,被誉为“西夏陵的标志”。考古推测此处为西夏开国皇帝李元昊的陵寝,茔域面积达15万平方米,虽历经盗掘与风化,仍可见当年“东方金字塔”的恢宏气象。穿过月城(陵园前导空间),陵园的全貌便展露出来。这座边长约220米的方形城池,四面围城墙,正中设门阙,四角筑角台,城内献殿、墓道封土与陵塔沿中轴线有序布局。献殿遗址的柱洞显示,这里曾采用中原“天子三出阙”的最高礼制,殿内出土的迦陵频伽(妙音鸟)构件,人首鸟身,双翅舒展,双手合十,原用于屋檐翘角,既具装饰功能,又蕴含佛教“闻是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心”的意义。其造型融合了敦煌壁画中的飞天与中原建筑的鸱吻,将佛教艺术的灵动与中原建筑的庄严融为一体,成为西夏多元文化交融的缩影。最令人震撼的当数陵园北端高近20米的陵塔,这座八面七级的夯土建筑,原为实心塔,表面密布椽洞,推测曾覆盖木质与琉璃装饰。

西夏博物馆

文明的重量与温度

若说陵区是西夏文明的躯体,那么西夏博物馆便是其灵魂的栖息地。在西夏陵园区内,建有我国第一座以西夏皇家陵园为背景的博物馆,真实地展示了西夏王朝的兴衰历史。西夏博物馆仿西夏建筑造型,风格别致,既有现代建筑气势,又与陵区遗址相呼应,展现了浓郁的民族特色。馆内精选了具有代表性的雕龙石柱、石马、琉璃鸱吻、西夏碑文、石雕人像座、佛经、佛画、西夏瓷器、官印等西夏文物近万件,还有以6:1比例复刻的西夏古塔、精选临摹的西夏壁画、精心复原的西夏人生活场景……从不同角度展现了西夏的文化精髓和艺术精华。

重达188公斤的鎏金铜牛是西夏文物中的瑰宝,让人们领略了西夏王朝昔日的辉煌。“红砂岩石雕力士志文支座”造型抽象写意、风格拙朴,雕刻手法遒劲有力、粗犷豪放,兼有突厥石人、佛教力士的风格,堪称文化融合的典范。绿釉套兽、琉璃鸱吻等建筑构件让人目不暇接,这些器物兼饰中原莲花纹与党项几何纹,色彩以西夏人偏爱的绿、白为主,既延续了唐宋风韵,又融入了游牧民族的审美偏好。尤其是6号陵出土的一件灰砂岩雕龙栏柱,柱身三面有二龙戏珠浮雕图案,龙的周身有卷云纹装饰,龙自下而上在云海中盘旋翻腾,神态逼真。

西夏王朝虽已消逝,其文明基因却通过这些器物、文字与建筑,融入中华文化的血脉,成为人类共同的精神财富。