心理学在课堂教学中的奇妙回响

□江义林

字数:1340

2025-08-13

版名:师阅知行

“老师,老师,徐嘉同学竟然会背《匆匆》这篇文章了!”班长李悦涨红着脸冲进办公室,身后跟着几个叽叽喳喳的背书组长。教室里此刻一定炸开了锅——那个总在背诵时耷拉着脑袋的徐嘉,居然“啃”下了朱自清这篇满是哲思的散文!

我快步走向教室,正撞见徐嘉站在讲台边,攥着课本的手指节发白,却笑得露出两颗虎牙。“老师,我真的背下来了!”他的声音带着哭腔,周围同学自发鼓起掌来。小组长王浩挤到我身边,眼睛亮晶晶的,“江老师,你是不是偷偷给徐嘉施了魔法?他现在连课间都追着我们背课文!”

记忆突然被拉回到两周前。

那天傍晚,徐嘉垂着头站在我的桌前,校服领口沾着墨水。“江老师,这篇文章太长了,我每天背到半夜,可一合上书就全忘了……”他的声音越来越小。我当时正在批改作业,头也没抬,说:“背书有什么难的,多花点功夫就行。”可当他转身离开,那单薄的背影却像根刺,扎得我心里发疼。

直到某个深夜,正在备课的我随手翻开刘儒德主编的《教育中的心理效应》,“系列位置效应”几个字撞进眼帘。书中用实验数据清晰揭示:人们对记忆材料的首尾部分印象深刻,而中间段落因受前后干扰,遗忘率高达 40%。我猛地想起自己准备公开课讲稿时,也总为大段排比句犯愁——原来这背后藏着如此精妙的心理学规律!

合上书本,我盯着墙上的课程表陷入沉思。《匆匆》共五个自然段,何不打破常规,让徐嘉先“啃”最难的第四段?早晨正是大脑最清醒的时段,适合大声朗读课文;睡觉前半个小时,完成“深度编码”,回顾当日所背课文内容。我连夜设计出阶梯式背诵计划,连每个段落的攻克时间都精确到分钟。

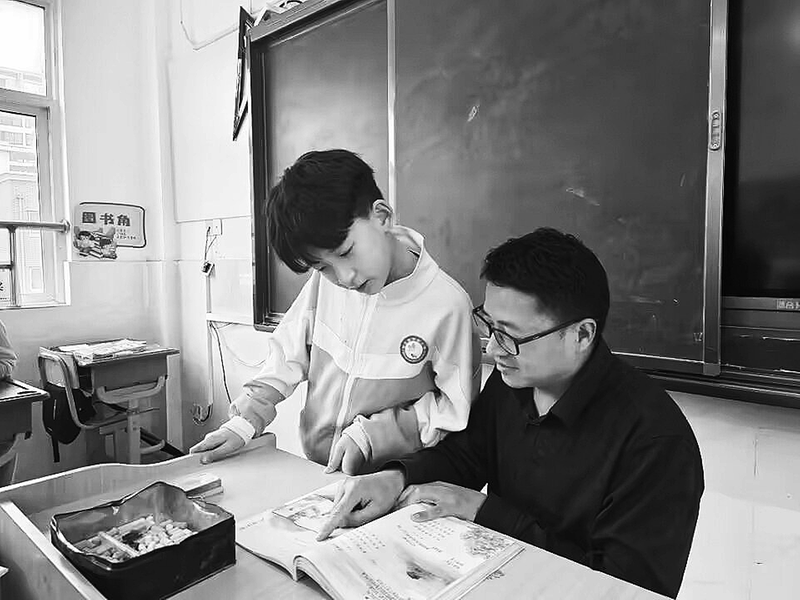

计划实施的第一天,徐嘉捏着便笺纸的手在发抖。“别怕,咱们先把这块‘硬骨头’啃下来。”我指着第四段里“过去的日子如轻烟,被微风吹散了”那句,“你看,这些优美的比喻就像电影画面,闭上眼睛想象,是不是更容易记住?”他紧锁的眉头渐渐舒展开,小声跟着我逐句拆解。

三天后的课间,徐嘉抱着语文书撞开办公室门:“老师,第四段我能背了!”他雀跃地对我说。我顺势掏出笔记本,画出艾宾浩斯遗忘曲线,“记住,知识就像调皮的小金鱼,需要定期投喂。今天、第三天、第七天,咱们要和遗忘打三场‘保卫战’。”他郑重接过我写满批注的背诵打卡表,转身时脚步轻快了几分。

当徐嘉流畅背完整篇《匆匆》,我才真正领悟“首因效应”的力量。曾经总被贴上“后进生”标签的他,因为一次成功逆袭,彻底改写了师生眼中的刻板印象。这种转变像涟漪般扩散——面对文言文《学奕》里拗口的“为是其智弗若与”,他竟主动制作成卡片随身携带记忆;面对《两小儿辩日》的哲学思辨,他能在课堂上与同学争得面红耳赤。

更让我震撼的是书中关于课堂黄金时段的论述。重新审视自己的教学日志,我惊觉过去总把“新闻直播间”“古诗飞花令”这些精彩环节,错放在了学生注意力最集中的前15分钟。调整策略后,当“故事大王”环节出现在课堂中段,孩子们的眼睛反而更亮了——原来巧妙利用注意力曲线,沉闷的知识也能变成趣味闯关。

如今翻开这本已经卷边的《教育中的心理效应》,书页间夹着徐嘉送给我的书签,上面歪歪扭扭地写着:“谢谢老师教会我‘记忆魔法’。”教育何尝不是一场与心灵对话的魔法?那些藏在书页间的心理学原理,就像散落在教学星河里的密钥,当我们俯身拾起,便能打开学生求知的心门,让知识真正在课堂上生根发芽。