建立数学模型感受数学魅力

——《植树问题》教学实录

字数:2717

2025-08-10

版名:教育理论

□陈芝茜

《植树问题》是人民教育出版社出版的五年级上册数学教材第七单元“数学广角”的内容,属于数学思想与方法的范畴。“植树问题”也叫“植树模型”,其本质是点与线段之间的对应问题。在学习中,学生通过画图建立植树问题的数学模型,在建模的过程中感悟其中蕴含的数学基本思想与方法,逐渐学会用数学的方式思考,培养数学核心素养。

【教学过程】

一、情境创设,感知模型

1.认识间隔、间隔数、间距

师:瞧!阅兵仪式上,中国人民解放军三军仪仗队迈着整齐的步伐走来。在精彩的阅兵式中,隐藏着许多数学知识。你能从图中获得哪些数学信息?

生:两个标兵之间的距离是一样的。

师:我们把物体与物体之间的距离叫做间距。把相邻物体之间的空隙叫做间隔。从左边开始数,第一名到第五名标兵之间一共有几个间隔?

生:4个。

师:4个就是间隔的数量,我们把它叫做——间隔数。

2.生活中的间隔

出示手指、灯笼图片。

师:整齐的队伍中有间隔,那这些图片中的间隔在哪里?数一数,分别有几个间隔。

生:相邻两根手指之间的空隙就是间隔,5根手指有4个间隔。

……

师:如果我把灯笼缩小成点,放在线段图上,间隔、间距分别在哪里?

生:间隔在两个相邻的点之间,间距是两个相邻的点之间线段的长度。

师:下面,就让我们一起探究生活中的植树问题。

二、自主探索,建构模型

1.化繁为简,初步感知

出示问题:同学们在长100米的小路一边植树,每隔5米栽一棵(两端都栽)。一共要栽多少棵树?

师:读完题后,同桌两人先说一说“100米”“每隔5米栽一棵”分别表示什么?同学们是怎样植树的?

生1:100米表示小路的总长,5米指的是树与树之间的间距。

生2:同学们只在小路的一边栽树,且要在路的起点和终点都栽。

师:请大家猜一猜,一共要栽多少棵树呢?你们是怎样想的?

学生自由发言。

师:到底可以种几棵树?你有什么好办法来验证?

生1:可以用画图方式验证。

生2:如果用一条线段表示100米的小路,每隔5米栽一棵,照这样画下去很麻烦。

师:为什么觉得很麻烦?

生:因为100米里面有20个5米,太多了。

师:也就是说100米这个数据有点大,我们可以先从简单的数据入手,选取多少米研究呢?

生:20米、10米。

师:不能选取其他数据吗?

生:因为要每隔5米栽一棵,且两端都要栽,所以小路的长度必须是5的倍数。因此,25米、15米、5米都可以。

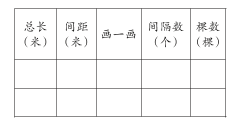

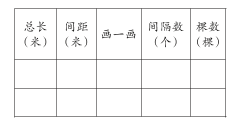

师:下面请小组合作,任选两个数据,完成表格。

2.动手操作,感知规律

请小组上台完成表格并汇报交流。

师:观察表格,你有什么发现?

生1:总长÷间距=间隔数。

生2:间隔数+1=棵树。

师:在两端都栽的情况下,棵数为什么会比间隔数多1呢?

生:因为一棵树对应一个间隔,最后一棵树没有对应的间隔,所以棵树比间隔数多1。

师:给间隔数加1,加的是什么?

生:少的一个间隔数。

师:到底是不是这样呢?以15米为例,我们一起来数一数。

生:树,间隔,树,间隔,树,间隔,树。

师:像这样,一棵树对应一个间隔,我们把它叫做什么?

生:一一对应。

师:在100米的小路一边植树,每隔5米栽一棵(两端都栽),一共要栽多少棵树?不画图你们能快速解决吗?请列式解答。

生:能栽21棵树,100÷5=20(个),20+1=21(棵)。

3.类比迁移,构建模型

师:同学们,如果以15米为例,除了我们前面探究的两端都栽的植树问题,你还想到了怎么种树?下面分小组研究,3分钟后全班交流。

小组1:我们小组发现,当起点或终点不栽时,一棵树对应一个间隔,有3个间隔就有3棵数,间隔数=棵树。

小组2:当起点和终点都不栽树时,我们发现,一个间隔对应一棵树,最后多出一个间隔,有2棵树,3个间隔,棵树=间隔数-1。

三、灵活运用,内化理解

1.“树”在哪里

师:同学们,我们可以把每幅图片上的什么看成“树”呢?

生:衣服纽扣、军人、风力发电机。

师:其实植树问题在生活中非常普遍,有真的树、假的树、想象的树……所有的植树问题研究的都是点和间隔的关系。

2.内化应用

( 1)为了推进绿色能源发展,某地区在一条长1800米的笔直海岸线一旁安装风力发电机,每相邻两台风力发电机间隔60米,并且两端都装。一共需要安装多少台?

( 2)阅兵仪式上,空中梯队进行展示,一个战斗机编队总长度为350米,共有8架战斗机,相邻两架战斗机的距离是多少米?

学生根据前面学习的知识进行计算。

四、畅谈收获,全课总结

师:同学们真了不起!用“植树问题”的智慧巧妙解决了风力发电机安装和战斗机编队间距的问题。通过今天的学习,你有什么收获?

学生总结本节课内容,谈收获。

师:除了技能和方法,还有其他方面的收获吗?

生1:阅兵仪式上,翱翔蓝天的战斗机间距精准,展现的不仅是数学之美,更是我国国防科技实力的飞跃。

生2:风力发电机提醒我们,增强环保意识,为我国实现“碳中和”贡献自己的力量。

……

师:大家的感受真深刻!今天所学的植树问题只是冰山一角,还有封闭图形、棋盘、方阵,甚至享誉世界的20棵树问题。希望同学们学好数学,未来用智慧和汗水,为国家的繁荣富强添砖加瓦,让我们的祖国在科技、能源、国防等领域不断创造新的辉煌!

点评

陈老师的这节课例以核心素养为指针,以生活情境为线索,以数学活动为载体,以数学思想为根本,整个活动过程引导学生深入思考,促进学生高阶思维的形成,呈现出以下亮点:

以情境为线索,点燃学生学习热情。以阅兵仪式情境导入,引导学生深刻理解间隔、间隔数、间距,探究在一条路两端植树时树的棵树与间隔数的关系。特别是练习环节的情境设计非常巧妙,融入看得见的“假”树,引导学生把生活中的植树现象“情境化”,辨别具体情境中“路”在哪里,什么相当于“树”。自始至终,学生学习兴趣高涨。

以活动为载体,引导学生深入思考。学生充分经历了画一画、说一说、算一算、议一议等一系列探究活动,获得了解决问题的策略,积累了解决问题的经验,在数学实践活动中提升了动手、动脑能力,培养了数学思维。

以数学思想为本,发展学生核心素养。陈老师将数学思想与方法渗透到教学全过程中,将解决植树问题作为渗透数学思想方法的一个学习支点,在探究植树问题规律的过程中,引导学生充分感悟化繁为简、一一对应、数形结合、模型思想等。学生在学习过程中,“会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”,体会到数学学习的价值。

以“课程思政”为径,践行学科育人目标。在这节课中,陈老师挖掘了符合学生认知规律的德育内容,彰显学科育人的独特价值。如借助阅兵、风力发电机情境让爱国主义教育、环保教育根植于学生内心,有效促进思维与价值观的全面发展。

总之,这节课以“植一棵树”为开端,以“育一片林”为终点,让学生在解决生活问题中感悟数学思想、数学模型的力量。若能进一步融入技术工具与文化元素,必能让学生在“做数学”的过程中,发展高阶思维和数学核心素养。

(点评教师:陕西省宝鸡市教学能手马俊娟)

《植树问题》是人民教育出版社出版的五年级上册数学教材第七单元“数学广角”的内容,属于数学思想与方法的范畴。“植树问题”也叫“植树模型”,其本质是点与线段之间的对应问题。在学习中,学生通过画图建立植树问题的数学模型,在建模的过程中感悟其中蕴含的数学基本思想与方法,逐渐学会用数学的方式思考,培养数学核心素养。

【教学过程】

一、情境创设,感知模型

1.认识间隔、间隔数、间距

师:瞧!阅兵仪式上,中国人民解放军三军仪仗队迈着整齐的步伐走来。在精彩的阅兵式中,隐藏着许多数学知识。你能从图中获得哪些数学信息?

生:两个标兵之间的距离是一样的。

师:我们把物体与物体之间的距离叫做间距。把相邻物体之间的空隙叫做间隔。从左边开始数,第一名到第五名标兵之间一共有几个间隔?

生:4个。

师:4个就是间隔的数量,我们把它叫做——间隔数。

2.生活中的间隔

出示手指、灯笼图片。

师:整齐的队伍中有间隔,那这些图片中的间隔在哪里?数一数,分别有几个间隔。

生:相邻两根手指之间的空隙就是间隔,5根手指有4个间隔。

……

师:如果我把灯笼缩小成点,放在线段图上,间隔、间距分别在哪里?

生:间隔在两个相邻的点之间,间距是两个相邻的点之间线段的长度。

师:下面,就让我们一起探究生活中的植树问题。

二、自主探索,建构模型

1.化繁为简,初步感知

出示问题:同学们在长100米的小路一边植树,每隔5米栽一棵(两端都栽)。一共要栽多少棵树?

师:读完题后,同桌两人先说一说“100米”“每隔5米栽一棵”分别表示什么?同学们是怎样植树的?

生1:100米表示小路的总长,5米指的是树与树之间的间距。

生2:同学们只在小路的一边栽树,且要在路的起点和终点都栽。

师:请大家猜一猜,一共要栽多少棵树呢?你们是怎样想的?

学生自由发言。

师:到底可以种几棵树?你有什么好办法来验证?

生1:可以用画图方式验证。

生2:如果用一条线段表示100米的小路,每隔5米栽一棵,照这样画下去很麻烦。

师:为什么觉得很麻烦?

生:因为100米里面有20个5米,太多了。

师:也就是说100米这个数据有点大,我们可以先从简单的数据入手,选取多少米研究呢?

生:20米、10米。

师:不能选取其他数据吗?

生:因为要每隔5米栽一棵,且两端都要栽,所以小路的长度必须是5的倍数。因此,25米、15米、5米都可以。

师:下面请小组合作,任选两个数据,完成表格。

2.动手操作,感知规律

请小组上台完成表格并汇报交流。

师:观察表格,你有什么发现?

生1:总长÷间距=间隔数。

生2:间隔数+1=棵树。

师:在两端都栽的情况下,棵数为什么会比间隔数多1呢?

生:因为一棵树对应一个间隔,最后一棵树没有对应的间隔,所以棵树比间隔数多1。

师:给间隔数加1,加的是什么?

生:少的一个间隔数。

师:到底是不是这样呢?以15米为例,我们一起来数一数。

生:树,间隔,树,间隔,树,间隔,树。

师:像这样,一棵树对应一个间隔,我们把它叫做什么?

生:一一对应。

师:在100米的小路一边植树,每隔5米栽一棵(两端都栽),一共要栽多少棵树?不画图你们能快速解决吗?请列式解答。

生:能栽21棵树,100÷5=20(个),20+1=21(棵)。

3.类比迁移,构建模型

师:同学们,如果以15米为例,除了我们前面探究的两端都栽的植树问题,你还想到了怎么种树?下面分小组研究,3分钟后全班交流。

小组1:我们小组发现,当起点或终点不栽时,一棵树对应一个间隔,有3个间隔就有3棵数,间隔数=棵树。

小组2:当起点和终点都不栽树时,我们发现,一个间隔对应一棵树,最后多出一个间隔,有2棵树,3个间隔,棵树=间隔数-1。

三、灵活运用,内化理解

1.“树”在哪里

师:同学们,我们可以把每幅图片上的什么看成“树”呢?

生:衣服纽扣、军人、风力发电机。

师:其实植树问题在生活中非常普遍,有真的树、假的树、想象的树……所有的植树问题研究的都是点和间隔的关系。

2.内化应用

( 1)为了推进绿色能源发展,某地区在一条长1800米的笔直海岸线一旁安装风力发电机,每相邻两台风力发电机间隔60米,并且两端都装。一共需要安装多少台?

( 2)阅兵仪式上,空中梯队进行展示,一个战斗机编队总长度为350米,共有8架战斗机,相邻两架战斗机的距离是多少米?

学生根据前面学习的知识进行计算。

四、畅谈收获,全课总结

师:同学们真了不起!用“植树问题”的智慧巧妙解决了风力发电机安装和战斗机编队间距的问题。通过今天的学习,你有什么收获?

学生总结本节课内容,谈收获。

师:除了技能和方法,还有其他方面的收获吗?

生1:阅兵仪式上,翱翔蓝天的战斗机间距精准,展现的不仅是数学之美,更是我国国防科技实力的飞跃。

生2:风力发电机提醒我们,增强环保意识,为我国实现“碳中和”贡献自己的力量。

……

师:大家的感受真深刻!今天所学的植树问题只是冰山一角,还有封闭图形、棋盘、方阵,甚至享誉世界的20棵树问题。希望同学们学好数学,未来用智慧和汗水,为国家的繁荣富强添砖加瓦,让我们的祖国在科技、能源、国防等领域不断创造新的辉煌!

点评

陈老师的这节课例以核心素养为指针,以生活情境为线索,以数学活动为载体,以数学思想为根本,整个活动过程引导学生深入思考,促进学生高阶思维的形成,呈现出以下亮点:

以情境为线索,点燃学生学习热情。以阅兵仪式情境导入,引导学生深刻理解间隔、间隔数、间距,探究在一条路两端植树时树的棵树与间隔数的关系。特别是练习环节的情境设计非常巧妙,融入看得见的“假”树,引导学生把生活中的植树现象“情境化”,辨别具体情境中“路”在哪里,什么相当于“树”。自始至终,学生学习兴趣高涨。

以活动为载体,引导学生深入思考。学生充分经历了画一画、说一说、算一算、议一议等一系列探究活动,获得了解决问题的策略,积累了解决问题的经验,在数学实践活动中提升了动手、动脑能力,培养了数学思维。

以数学思想为本,发展学生核心素养。陈老师将数学思想与方法渗透到教学全过程中,将解决植树问题作为渗透数学思想方法的一个学习支点,在探究植树问题规律的过程中,引导学生充分感悟化繁为简、一一对应、数形结合、模型思想等。学生在学习过程中,“会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”,体会到数学学习的价值。

以“课程思政”为径,践行学科育人目标。在这节课中,陈老师挖掘了符合学生认知规律的德育内容,彰显学科育人的独特价值。如借助阅兵、风力发电机情境让爱国主义教育、环保教育根植于学生内心,有效促进思维与价值观的全面发展。

总之,这节课以“植一棵树”为开端,以“育一片林”为终点,让学生在解决生活问题中感悟数学思想、数学模型的力量。若能进一步融入技术工具与文化元素,必能让学生在“做数学”的过程中,发展高阶思维和数学核心素养。

(点评教师:陕西省宝鸡市教学能手马俊娟)