散文:文字之轻与情感之重

——《阿长与〈山海经〉》教学设计

字数:2193

2025-08-03

版名:教育理论

□卓丽娜

一、情境导入

对比《朝花夕拾》选段,看阿长的多重身份:《狗·猫·鼠》中踩死隐鼠的“犯错女工”;《二十四孝图》中不识字却懂故事的保姆;《从百草园到三味书屋》中讲美女蛇故事的“长妈妈”;《五猖会》中束手无策的旁观者。

二、主任务:三重解码器实践

(一)锦囊1:双重视角滤镜卡

1.左镜片:探寻“昔我”视角。

任务一:寻找文本中典型“昔我”句子——即童年鲁迅视角

示例:

①我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察。

②又不许我走动,……就说我顽皮,要告诉我的母亲去了。

2.右镜片:捕捉“今我”视角。

任务二:寻找文本中典型“今我”句子——即中年鲁迅视角

示例:

①我现在已经忘却了。

②现在大抵忘却了。

③愿在你怀里永安她的魂灵!

3.“昔我”“今我”蕴藏着鲁迅对逝去童年怎样的情感?

鲁迅的童年生活并非单纯的“美好”,而是一段甜蜜与苦涩交织、自由与压抑并存的复杂经历。中年鲁迅在回忆童年时,流露出的是一种对纯真状态的眷恋与对逝去之物的怅然交织的怀旧。

4.作者为何选择双重视角?

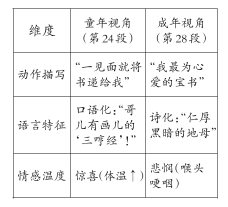

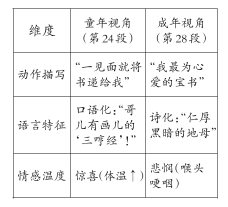

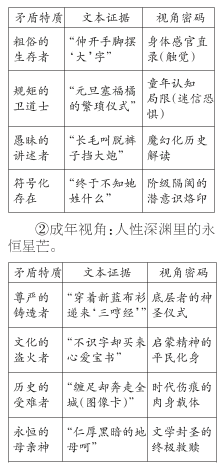

任务三:通过填表格,看清阿长买书事件的视角裂变(表见左下)

从双重视角,解读出的阿长形象。

①童年视角:封建夜幕下的蒙昧剪影。

板书:

童年视角:感官直录行为细节

成年视角:情感重估+神圣化修辞

作用:深化主题,精神升华

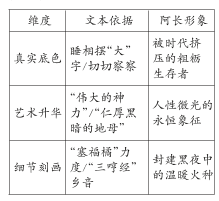

(二)锦囊2:人物与事件

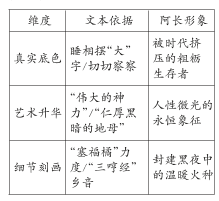

1.左镜片:解构“真实底色”。

任务一:从文本中提取体现人物“真实底色”的句子

示例:

①“切切察察”“推她不动”等行为细节。

②我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。(事件发生时的即时反应)

③但到憎恶她的时候,例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候……(具体事件背景)

2.右镜片:捕捉“艺术升华”。

任务二:从文本中提取体现人物“艺术升华”的句子

示例:

①谋死我那隐鼠的却是她。(情感化归因)

②这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。(事件的象征意义)

艺术升华:夸张修辞、情感化评价、象征性语言。

3.深层思考:作者为何要对人物与事件进行艺术加工?

预设:通过美化阿长形象,表达对底层劳动者的敬意;通过《山海经》的象征,寄托对知识启蒙的渴望等。

4.寻找文中的细节描写,你看到了怎样的阿长?

任务三:找出阿长的动作、神态、语言等细节描写

示例:

①我实在不大佩服她……絮说些什么事。还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。(动作的细节,可见一个大大咧咧、爱讲小话,睡觉粗俗,没有文化的阿长)

②“哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。(对生活有着最朴素的期待,这里的神态描写,可见阿长的封建迷信)

③那么你是不要紧的。那里的话?!我们就没有用么?……再要放,就炸了!(语言描写,可见阿长的愚昧无知)

通过人物与事件,解读出的阿长形象。

板书:

真实底色:生活细节、客观背景

艺术升华:情感投射、象征意义

细节刻画:具象见真、意蕴达情

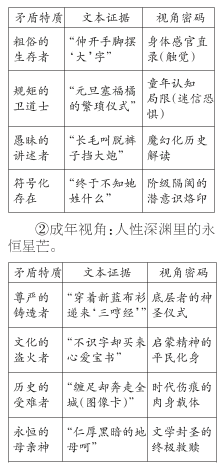

(三)锦囊3:情感与背景

1.左镜片:剖析“时代背景”。

任务一:从文本中提取体现“时代背景”的句子

示例:

①那时的读书人家子弟,一般都很疏懒……两家书店都紧紧地关着门。(当时的社会文化环境对获取书籍的限制,以及儿童的文化生活状况)

②又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我顽皮,要告诉我的母亲去了。(当时传统家庭教育观念对儿童行为的约束)

2.右镜片:捕捉“个人情感”。

任务二:从文本中提取体现“个人情感”的句子

示例:

①我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察。(童年时对阿长的厌烦之情)

②我似乎遇着了一个霹雳……果然都在内。(得到《山海经》时的惊喜与激动)

③仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!(成年后对阿长的怀念与敬意)

补充:

A .史料卡:晚清绍兴佣人日薪为10文(《鲁迅家账》)

推算买《山海经》需耗半年积蓄。

B .法律卡:《大清律例》“奴仆殴主斩立决”

解读“低声絮说”的生存策略。

3.深层思考:作者为何要在文本中融入时代背景和个人情感?

阿长是封建烙印与人性微光的共生体。粗俗迷信是旧时代的伤痕,而蓝布衫递书的真诚却迸发出人性光辉。鲁迅以双重视角将买书事件神圣化,在卑微与崇高的强烈碰撞间,完成对普通人精神价值的永恒加冕。

板书:

交代背景:社会环境、文化氛围

个人情感:主观感受、情感变化

融合作用:深化主题、凸显人性、引发共鸣

通过背景与情感的交织,解读出的阿长形象包括:缠足之痛却奔走买书;佣工微薪却耗半年积蓄;虽不识字,却翻遍全城书摊的愚勇;穿新衣递书的卑微尊严仪式。

三、作业布置

请选择一组完成。

第一组:

1.仿写:用鲁迅式冷峻白描,写一位亲人的矛盾行为。

2.分析结尾的修改意图。初稿:“愿她在地下安息”

终稿:“愿在你的怀里永安她的魂灵”

第二组:

1.改写“买书归来”场景,对比原文白描手法,撰写百字分析:为何“一见面就递给我”比“笑着递给我”更有力量?

2.跨时空对话深化:以1926年鲁迅的口吻给阿长写短信。

点评

卓丽娜老师在本节课的教学设计中,首先以双重视角打通时光隧道,让学生在时空转换中领悟到岁月对情感的淬炼——在那些曾被忽视的错别字里,正藏着阿长穿越时代的真心;进而以矛盾解构塑造人性光谱,让学生从“换新蓝布衫递书”的细节触摸到卑微者骨子里的尊严,在睡相差评与买书壮举的激烈碰撞中看见凡人裂痕中透出的永恒微光;最后呼应单元人文主题,将蓝布衫递来的温度延续至现实生命。这堂课的设计深得散文教学之精髓,在“散”中求“合”,梳理情感变化的脉络、品味平淡朴实的文字背后悠远的情味,善于提纲挈领,要言不烦,对散文阅读课教学设计很有参考和学习价值。

(点评教师:陕西省特级教师周如锦)

一、情境导入

对比《朝花夕拾》选段,看阿长的多重身份:《狗·猫·鼠》中踩死隐鼠的“犯错女工”;《二十四孝图》中不识字却懂故事的保姆;《从百草园到三味书屋》中讲美女蛇故事的“长妈妈”;《五猖会》中束手无策的旁观者。

二、主任务:三重解码器实践

(一)锦囊1:双重视角滤镜卡

1.左镜片:探寻“昔我”视角。

任务一:寻找文本中典型“昔我”句子——即童年鲁迅视角

示例:

①我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察。

②又不许我走动,……就说我顽皮,要告诉我的母亲去了。

2.右镜片:捕捉“今我”视角。

任务二:寻找文本中典型“今我”句子——即中年鲁迅视角

示例:

①我现在已经忘却了。

②现在大抵忘却了。

③愿在你怀里永安她的魂灵!

3.“昔我”“今我”蕴藏着鲁迅对逝去童年怎样的情感?

鲁迅的童年生活并非单纯的“美好”,而是一段甜蜜与苦涩交织、自由与压抑并存的复杂经历。中年鲁迅在回忆童年时,流露出的是一种对纯真状态的眷恋与对逝去之物的怅然交织的怀旧。

4.作者为何选择双重视角?

任务三:通过填表格,看清阿长买书事件的视角裂变(表见左下)

从双重视角,解读出的阿长形象。

①童年视角:封建夜幕下的蒙昧剪影。

板书:

童年视角:感官直录行为细节

成年视角:情感重估+神圣化修辞

作用:深化主题,精神升华

(二)锦囊2:人物与事件

1.左镜片:解构“真实底色”。

任务一:从文本中提取体现人物“真实底色”的句子

示例:

①“切切察察”“推她不动”等行为细节。

②我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。(事件发生时的即时反应)

③但到憎恶她的时候,例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候……(具体事件背景)

2.右镜片:捕捉“艺术升华”。

任务二:从文本中提取体现人物“艺术升华”的句子

示例:

①谋死我那隐鼠的却是她。(情感化归因)

②这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。(事件的象征意义)

艺术升华:夸张修辞、情感化评价、象征性语言。

3.深层思考:作者为何要对人物与事件进行艺术加工?

预设:通过美化阿长形象,表达对底层劳动者的敬意;通过《山海经》的象征,寄托对知识启蒙的渴望等。

4.寻找文中的细节描写,你看到了怎样的阿长?

任务三:找出阿长的动作、神态、语言等细节描写

示例:

①我实在不大佩服她……絮说些什么事。还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。(动作的细节,可见一个大大咧咧、爱讲小话,睡觉粗俗,没有文化的阿长)

②“哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。(对生活有着最朴素的期待,这里的神态描写,可见阿长的封建迷信)

③那么你是不要紧的。那里的话?!我们就没有用么?……再要放,就炸了!(语言描写,可见阿长的愚昧无知)

通过人物与事件,解读出的阿长形象。

板书:

真实底色:生活细节、客观背景

艺术升华:情感投射、象征意义

细节刻画:具象见真、意蕴达情

(三)锦囊3:情感与背景

1.左镜片:剖析“时代背景”。

任务一:从文本中提取体现“时代背景”的句子

示例:

①那时的读书人家子弟,一般都很疏懒……两家书店都紧紧地关着门。(当时的社会文化环境对获取书籍的限制,以及儿童的文化生活状况)

②又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我顽皮,要告诉我的母亲去了。(当时传统家庭教育观念对儿童行为的约束)

2.右镜片:捕捉“个人情感”。

任务二:从文本中提取体现“个人情感”的句子

示例:

①我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察。(童年时对阿长的厌烦之情)

②我似乎遇着了一个霹雳……果然都在内。(得到《山海经》时的惊喜与激动)

③仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!(成年后对阿长的怀念与敬意)

补充:

A .史料卡:晚清绍兴佣人日薪为10文(《鲁迅家账》)

推算买《山海经》需耗半年积蓄。

B .法律卡:《大清律例》“奴仆殴主斩立决”

解读“低声絮说”的生存策略。

3.深层思考:作者为何要在文本中融入时代背景和个人情感?

阿长是封建烙印与人性微光的共生体。粗俗迷信是旧时代的伤痕,而蓝布衫递书的真诚却迸发出人性光辉。鲁迅以双重视角将买书事件神圣化,在卑微与崇高的强烈碰撞间,完成对普通人精神价值的永恒加冕。

板书:

交代背景:社会环境、文化氛围

个人情感:主观感受、情感变化

融合作用:深化主题、凸显人性、引发共鸣

通过背景与情感的交织,解读出的阿长形象包括:缠足之痛却奔走买书;佣工微薪却耗半年积蓄;虽不识字,却翻遍全城书摊的愚勇;穿新衣递书的卑微尊严仪式。

三、作业布置

请选择一组完成。

第一组:

1.仿写:用鲁迅式冷峻白描,写一位亲人的矛盾行为。

2.分析结尾的修改意图。初稿:“愿她在地下安息”

终稿:“愿在你的怀里永安她的魂灵”

第二组:

1.改写“买书归来”场景,对比原文白描手法,撰写百字分析:为何“一见面就递给我”比“笑着递给我”更有力量?

2.跨时空对话深化:以1926年鲁迅的口吻给阿长写短信。

点评

卓丽娜老师在本节课的教学设计中,首先以双重视角打通时光隧道,让学生在时空转换中领悟到岁月对情感的淬炼——在那些曾被忽视的错别字里,正藏着阿长穿越时代的真心;进而以矛盾解构塑造人性光谱,让学生从“换新蓝布衫递书”的细节触摸到卑微者骨子里的尊严,在睡相差评与买书壮举的激烈碰撞中看见凡人裂痕中透出的永恒微光;最后呼应单元人文主题,将蓝布衫递来的温度延续至现实生命。这堂课的设计深得散文教学之精髓,在“散”中求“合”,梳理情感变化的脉络、品味平淡朴实的文字背后悠远的情味,善于提纲挈领,要言不烦,对散文阅读课教学设计很有参考和学习价值。

(点评教师:陕西省特级教师周如锦)