中国科学院院士张国伟:

一块“老树根”,扎在秦岭一辈子

□卢璐

字数:2163

2025-07-23

版名:文化

有人说中国科学院院士、西北大学造山带地质研究所所长张国伟是“秦岭王”,他听后连连摆手。

“不过是块‘老树根’,在秦岭扎得深些罢了。”张国伟说。

这块“老树根”到底扎得有多深?

秦岭有着40万平方公里的山域面积,张国伟横穿南北、纵贯东西,考察研究行程达十几万公里,足够绕地球3圈;测试分析样品超5万件,足能装满几列火车。他几乎把秦岭的地质、山水,从地表到深层,观察认识了个遍。甚至在几条主要考察路线上住着哪些人家、家中几口人、门前长着什么树,途中地形地物标志、岩石地层、结构构造、属性特征,他都了如指掌,如数家珍!

在地质学家眼中,秦岭这座横亘在我国大陆中央的古老山脉,是中国960多万平方公里疆域上的主要生态环境分界带——分水长江黄河流域,塑造了我国大江大河的水系格局。

它是如何形成的?对地表山川产生了怎样的影响?能为我国重大建设提供哪些物质基础?

从20世纪60年代开始,张国伟就把根扎在了秦岭。这位潜心地质构造研究的年轻人,穿行在秦岭的崇山峻岭间,跋山涉水,风餐露宿,乐此不疲……

1975年,36岁的张国伟带领西北大学百余名师生,组队加入中国科学院许昌富铁科研队,在秦岭及其东延的嵩山-豫晥华北地块南部一带奔波了4年多。

这是一场名为“富铁会战”的全国性大型找矿科研行动。国家建设亟须富铁矿石,和全球几大富铁矿区形成地质条件相似的秦岭,以及和秦岭相邻的古老地块备受关注。

然而,热切期盼的场景并没有出现,在我国大陆地质中并未发现存在于早前寒武纪的富铁矿床。

“但这不是挫败,是发现!”张国伟神采飞扬。这项系统调查探究了我国古老大陆——华北、华南,包括秦岭造山带等在内的早前寒武纪系列重大基本基础科学问题,摸清了家底,学者们提出了诸多新观点,这比找到矿藏更令人振奋!

彼时,板块构造理论被引入国内。中国大陆有无板块?板块构造是怎样的?秦岭是研究回答这一当时中国地学发展重大问题的代表性造山带。张国伟决定依托富铁会战成果,跳出“找矿”思维,深入探究构造规律,从根本上破解资源难题。

1983年冬天,张国伟在国际早前寒武纪地壳演化学术讨论会上发表了阶段性研究成果:嵩山一带的登封杂岩为花岗-绿岩区,其与秦岭北侧的太华群高级片麻岩区,组成了华北地块南部晚太古宙统一地块。

举座震惊!

此次会议是我国改革开放后召开的首个科学技术领域大型国际学术会议。地球早期形成演化、早前寒武纪花岗-绿岩区与高级变质岩系是国际前沿热点话题。此前,学界存在颇多争议,认为中国没有典型的花岗-绿岩区。

与会各国地质学家立即动身进行实地考察,对张国伟的研究成果给予一致肯定。

“ 非常优秀!”时任国际地科联构造委员会秘书长、德国美因茨大学地质学教授A .kröner 很 兴奋,特意给会议组织者、中方代表马杏垣写信道:“张国伟的报告和现场考察给我留下了极其深刻的印象。中国不落后,这一研究水平已处于国际前列!”

张国伟在国际学术舞台上崭露头角。他切实感受到,依靠中国自己的学者、自己的技术,也能在地质构造研究领域自主发力、自主突破!

张国伟扎根秦岭、解读秦岭的信念愈加坚定。然而,这条未知的道路充满了艰难险阻。

野外就是实验室。在妻子李士午的印象里,每次回家,张国伟的头发上都粘着树叶,裤子上糊满泥巴,衣服上到处都是破口。

双腿就是主力。短则一两周,长则数月,日行二三十公里是常态。运气好时,科考队员能借住在老乡家,吃一口热饭,睡一个安稳觉。而更多的时候是天作帐,地作床,日月星辰伴身旁……

“苦算个啥?人要经得住苦,才能干得成事。”张国伟说。

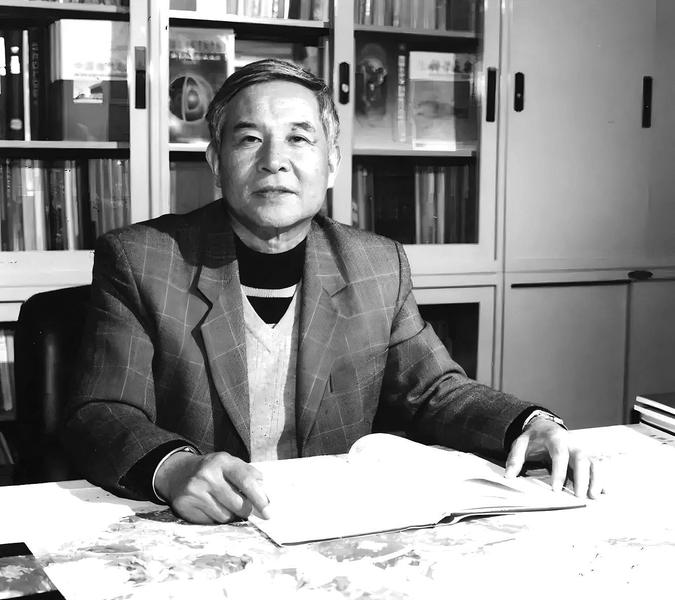

张国伟(右二)与勘探队员讨论地形特征

作为秦岭重大项目首席主持人,张国伟带领150多名科学家和研究生,一次次深入秦岭腹地。用铁锤一点点敲击,拿放大镜一遍遍寻找,行李包中的标本一天比一天多。他们遭遇过塌方,在深谷中迷过路,4次与死神擦肩而过,但依旧兴致盎然,争分夺秒。

这还不是终点。

张国伟常说,解剖秦岭、研究构造不能囿于一隅,要在区域对比与全球参照中探寻普遍规律。

三四年时间里,张国伟从内蒙古边境行至西藏亚东,沿燕山、太行山直下海南,东西向蹚过南岭、横断山脉到帕米尔高原……不知不觉间,他已走过大半个中国。

未及停歇片刻,张国伟又联合国际学者,将视野投向全球。欧洲的波希米亚地块、阿尔卑斯山脉,美洲的阿帕拉契亚山脉、科迪勒拉山系,非洲的开普敦山与林波波活动带的古老地块……有名可循的地块和山脉,无一遗漏。

荒漠、冰山、冻土、雪地,缺氧、风沙、酷暑、严寒,极端环境中的坚守,最终化作跨地域、多维度的珍贵数据。

当理论推理与田野经验汇合,秦岭山脉的成因也愈加清晰——

它的形成的确受板块碰撞影响,但不是一次性单一的板块造山,而是在不同演化阶段,以不同构造动力学机制产生了多次板块碰撞——秦岭山脉是兼具板块造山与陆内造山的世界典型大陆复合造山带。

这一研究成果,突破了经典板块构造固有的理论模式,揭示了它不能完全认识大陆问题的局限性。“板块构造不是绝对真理,需要不断深化,更需要勇气突破创新。”张国伟说。

至此,我们对被这一地质作用孕育出的宝贵资源——秦岭北坡的峡谷、南坡的山间盆地,四川的金矿、陕北的油气煤田,有了更全面的了解。

地学无疆,行者无憾。毕数十年之功,张国伟终于可以自信地说:“我这一辈子干的就是研究秦岭及其与全国、全球的对比,认识中国大地和地球,用所学所研服务人民、贡献世界!”

(据《光明日报》2025年6月15日第1版,有删节)