三领域贡献才智 毕生以国家为重

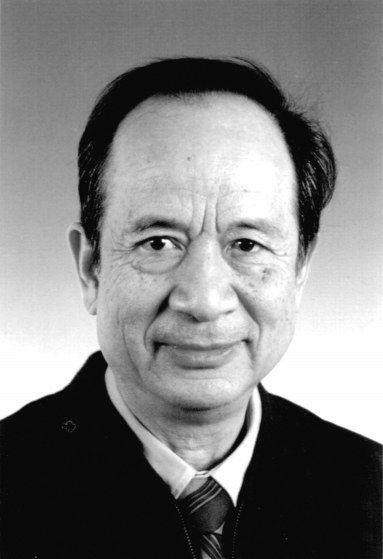

——记中国科学院院士何国钟

字数:2689

2025-07-02

版名:文化

□沈黎明

何国钟,物理化学家,中国科学院大连化学物理研究所研究员、博士生导师。20世纪50年代,何国钟从事固体粒子流态化基本性质及石油重残油流态化焦化实验研究。60年代开展固体和固液火箭推进剂燃烧理论及实验研究,对固体推进剂燃速理论发表新见解。70年代开展强化学激光研究,在中国国内首先研制出千瓦级燃烧驱动连续波氟化氢(氘)化学激光器。1978年开始分子反应动力学的基础研究,取得了中国第一批分子束实验研究成果。

2024年国庆节前夕,中国石油大学(北京)创建的“星耀山海 丹心报国”传承弘扬科学家精神、教育家精神专题网站正式上线。该网站上线不久即特设“风采录”栏目,介绍了126位毕业于中国石油大学和在该校工作过的科学家。中国科学院院士、著名物理化学家何国钟就是其中之一。

目睹暴行,立志报国

何国钟1933年5月出生于广东省南海县(今广东省佛山市南海区)狮山镇,父亲外出做小生意,母亲在家操持家务。1938年10月,侵华日军派飞机对南海县进行轰炸,原本安静祥和的狮山镇火光四起,浓烟滚滚。跟随父母避难的何国钟亲眼看见被炸得血肉模糊的乡邻尸体,那惨状深深印在了他的脑海中。不久后,何国钟一家逃往广东西部的郁南县生活。尽管逃难在外,何国钟的父亲依旧十分重视孩子的教育。到了该入学的年龄,何国钟被送入郁南一小学习,父亲希望他好好读书,将来做个对国家有用的人。何国钟深知父亲的良苦用心,入学后刻苦学习,成绩名列前茅。随着年龄的增长和知识的累积,何国钟意识到,要想抵御外敌,避免战争,唯一的办法就是让祖国强大起来,于是,他立志用所学知识建设祖国。

1955年,何国钟从北京石油学院(现中国石油大学)毕业,填写分配志愿时,他选择了兰州炼油厂,但未能如愿。因为当时我国正实施“一五”计划,设在大连的中国科学院石油研究所(现中国科学院大连化学物理研究所,简称“大连化物所”)急需一批石油、化工专业的大学生,于是何国钟被分配到这里,从此开启了科研之路。

担当重任,一丝不苟

入职后,何国钟明白,要成为一名优秀的科研工作者,必须努力钻研业务,因此他坚持学习,从不懈怠。在白天的工作中遇到问题,他及时向老同志请教,晚上回到宿舍便回顾整理一天的收获。到了休息日,他仍埋头苦学专业知识。功夫不负有心人,何国钟的科研水平很快有了大幅提高,成为同期进所的大学生中的佼佼者。

20世纪60年代初,根据国防建设需要,国家要求大连化物所开展火箭发动机燃烧的实验与理论研究。领导安排何国钟担任“固-液混合火箭发动机燃烧理论模型研究”课题组组长,并担任“火箭燃料试车台”研究负责人。这意味着何国钟要转变科研方向,他二话不说便投入了新的研究领域。当时我国这项研究刚起步,可供参考的文献资料有限,何国钟就跑遍市区各图书馆和书店搜寻,将好不容易找到的资料汇总起来认真研读。经过废寝忘食的努力,他终于掌握了关于火箭发动机燃烧的基本理论。

在科学研究中,实验是至关重要的一环。何国钟作为火箭燃料试车台研究负责人,每次实验前,他都要仔细检查每一项准备工作,直到确保无一疏漏才开始点火试车。在一次实验时,何国钟在检查完火箭喷口处后,转身刚走出两步,火箭发动机突然出现异常,提前点火,一个火球擦着何国钟的身体从喷口处射出,万幸没有造成严重后果。火箭推进剂易燃易爆,毒性极强,每次试完车,设在远离市区山谷中的实验基地周围便会弥漫燃料燃烧产生的废气,久久难以消散,如不及时远离,废气就会对人体造成巨大危害。为解决这一难题,何国钟决定改进火箭发动机燃烧性能。不顾有害废气对身体的危害,他带领几名实验人员多次在现场收集火箭发动机燃烧后的数据。经过分析研究,他提出了改进火箭发动机燃烧室内各部件的意见,取得了良好效果。

经过两年多的攻坚克难,何国钟带领组员终于以火箭发动机燃烧实验全部达到预期指标的好成绩圆满完成了任务。1964年2月20日,中国科学院和中国国防科工委在大连化物所联合举办火箭发动机燃烧与烧蚀学术报告会,钱学森亲自参会听取学术报告,最后作了大会总结。会议期间,何国钟向钱学森汇报了研究成果并诚恳求教。听了何国钟的汇报,钱学森给予充分肯定,并鼓励他说:“你刚31岁,希望再接再厉为祖国国防建设做出更大贡献。”钱学森的话语大大激励了何国钟,他决心不辜负前辈的期望,以更加刻苦的钻研精神探索火箭发动机燃烧的奥秘,力争取得新成就。

不忘初心,以国为重

1966年,何国钟被迫离开火箭发动机燃烧研究领域。心中时刻装着要把祖国建设得更加强大的心愿的何国钟觉得,应该把多年积累的研究心得留下来供同事参考,于是,在离开大连化物所的前一天,他把自己刚写完的三篇研究论文留在了桌上,并写下一份阶段性工作设想和建议。

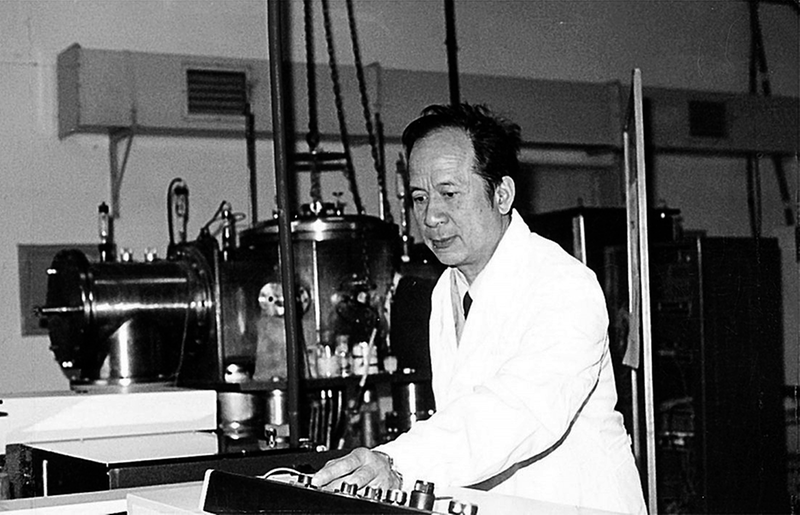

何国钟在大连化学物理研究所反应动力学实验室

1971年,何国钟被调回大连化物所。所里安排他从事“燃烧驱动超音速连续波氟化氢化学激光器”研制,并任课题组负责人,这意味着他需要再次转变研究方向。何国钟依旧欣然接受。激光器实验强红外激光的散射会对眼睛造成损伤,但为了获得实验数据,何国钟每次都站在激光器旁。有了他的以身作则,全组人员全身心投入研制工作,一次次攻克难题,最终在国内率先研制出千瓦级燃烧驱动连续波氟化氢(氘)化学激光器。

1978年,根据国家经济、国防建设发展需要,何国钟等科学家开始在大连化物所筹建分子反应动力学实验室。经过不懈努力,我国最早从事分子反应动力学研究的机构通过验收,正式投入使用,何国钟担任研究室负责人。

1979年9月,根据组织安排,何国钟作为访问学者,到美国加州大学伯克利分校化学系诺贝尔化学奖获得者李远哲教授实验室工作。在这个设备精良的实验室里,何国钟看到了我国与美国在研究水平上的差距,同时也激发了他为赶超世界先进科研水平而奋斗的决心。每天除了晚上的基本睡眠外,其余时间他全部用来进行实验、研究。此外,何国钟还将目光转向当时世界上性能领先的交叉分子束实验装置,对其进行了深入了解,为回国后能尽快设计制造出一套具有国际先进水平的交叉分子束实验装置做准备。

两年访问工作结束后,何国钟立即投入到分子束实验中,经过系统研究取得了我国第一批分子束实验的研究成果。1990年,反应动力学实验室升格为国家重点实验室,何国钟被任命为首任实验室主任。1991年,何国钟当选中国科学院院士。1992年3月经国家评审,反应动力学实验室的研究实验能力达到了全球同类实验室水平,具备向国内外学者开放的条件。1995年,何国钟入选联合国教科文组织专家库。

几十年来,何国钟一直为祖国科研工作忙碌着,如今已92岁高龄的他仍关心反应动力学实验室的发展,实验室遇到问题向他咨询,他从不推辞。

他说:“在身体状况允许的情况下,我还要继续为祖国科技发展做贡献。”寥寥数语尽显一片赤子之心。