算力飞上天

——记之江实验室“三体计算星座”科研团队

字数:2739

2025-06-25

版名:文化

之江实验室计算星座科研任务总体部技术总师李超(左一)

及其团队在科研一线

□陈航 蒋雨彤

5月14日12时12分,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。12颗计算卫星是之江实验室发起的“三体计算星座”的首次发射,也是国星宇航“星算”计划的首次发射。

在之江实验室“三体计算星座”指挥控制大厅,首发卫星的第一组遥测数据已经顺利回传。而此时,科研团队正马不停蹄地投入后续的研发工作,确保卫星组网、在轨任务等顺利执行。

“三体”启航

“三体计算星座”是由之江实验室协同多家单位共同打造的千星规模的太空计算基础设施,建成后总算力可达1000POPS(每秒百亿亿次运算)。

通常,卫星需先将数据传回地面,再由地面数据处理中心对其进行解析,这种“天感地算”的模式受限于地面站资源、带宽等因素,仅有不到十分之一的有效卫星数据能传回地面,且存在数据时效差等问题。解决这一问题正是之江实验室构建“三体计算星座”的出发点。

“三体计算星座”这个名称源于牛顿提出的“三体问题”,其本质是当有3个以上的对象协同工作时,主体之间的相互作用如同天体之间的引力作用一样,是一种极其复杂的关系。“三体计算星座”汇聚了不同创新主体的力量,在星座的建设、投入、使用等方面均探索了机制创新,通过共商、共建、共享的模式,实现太空计算的愿景。

项目论证初期,关于构建太空计算星座的必要性、可行性存在着争议。但随着科研团队的深入调研,大家认定,太空计算是真实的需求,值得去攻关。然而,要把算力送上天并在太空中组网,并非易事,是要有探索精神才能干成的事。

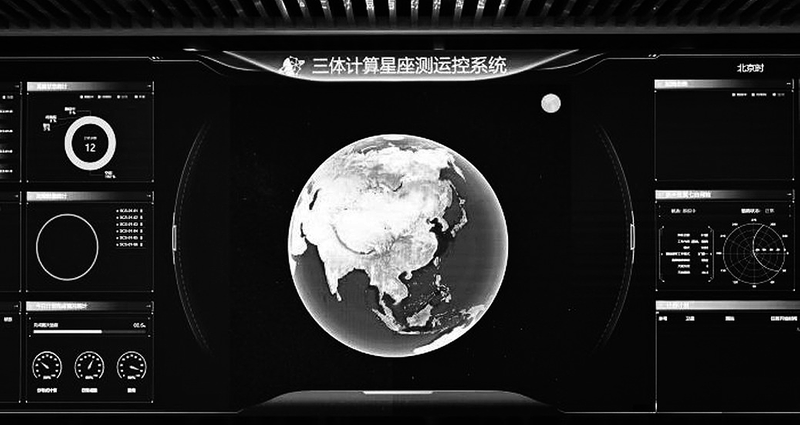

5月19日,之江实验室内运行中的“三体计算星座”测运控系统

之江实验室联合国星宇航、氦星光联、航天驭星、天链测控等机构,于2024年7月成立了之江实验室计算星座科研任务总体部,实施有组织的科学研究。

百余个硬件、两百余个软件、近百万行代码,总体部的200多名科研人员不分昼夜,集智攻关,最终顺利完成首发任务的各项研制工作。

之江实验室计算星座科研任务总体部技术总师、天基计算系统研究中心副主任李超说:“从项目立项启动,到首发任务顺利完成,只用了不到9个月的时间。在传统航天项目里,这几乎是不可能实现的。”

拓展边界

“对于之江实验室而言,不是简单地发射卫星,而是要构建太空计算星座,把算力送到太空,实现计算卫星之间的互联互通,进而把人工智能送上天。”中国工程院院士、之江实验室主任王坚表示。

本次首发入轨的12颗计算卫星均搭载了星载智算系统、星间通信系统,能够实现整轨卫星互联,具备太空在轨计算能力,将构建天地一体化网络。计算卫星最高单星算力达744TOPS(每秒744万亿次计算),星间激光通信速率最大可达100Gbps(每秒可传输1千亿比特的数据),12颗卫星互联后具备5POPS(每秒5千万亿次计算)计算能力和30TB存储容量。卫星同时搭载了80亿参数的天基模型,可对L0—L4级卫星数据进行在轨处理,将执行异轨卫星激光接入、天文科学观测等在轨试验任务。

计算星座的突破,离不开科研人员对太空计算软硬件技术难点的攻克。之江实验室承担了首发任务星载智能计算机等太空计算软硬件和天基模型的研制工作。国星宇航承担了智能网联卫星平台研发和整星研制工作。氦星光联承担了激光通信终端的研制工作。

作为计算卫星的核心载荷,之江实验室研究突破的星载智能计算机,把卫星算力从T级提升到P级,实现从10倍到100倍的提升。星载高通量路由器作为星座天地网络互联的核心设备,将完成星间、星地和星内百G比特高速率、低延迟网络传输。天基分布式操作系统就像“星座资源管家”,能对星座的算力、存储、网络等资源进行统一管理,实现在轨计算任务编排调度及应用状态监测。首发卫星搭载的80亿参数天基模型是业内首个多任务模型,为星座增加了“智慧大脑”,能够调度卫星协同处理多源遥感数据,在轨自主完成对地观测任务。

“人工智能不能因为缺失算力而缺席太空。”王坚表示,“三体计算星座”的构建,将大大拓展太空应用的边界,未来希望这个星座让老百姓也能便利地享受计算卫星、遥感卫星等带来的服务,这对空天产业的变革具有深远意义。

中国科学院院士、国科大杭州高等研究院院长王建宇表示:“从国际上来看也好,在国内来看也好,专用的计算星座第一次开始在太空组网了。这个计算星座最大的意义就是把大的计算能力搬到天上,在太空中变成一个基础设施,为我们国家以后的大型卫星网络提供计算能力。”

翻越“大山”

今年春节前,团队面临十二星联调的艰巨任务。星载智能计算机专项总师宫禄齐介绍,在串联测试时,一旦后台系统显示异常,他们就得从1000多根交织如麻的线缆中迅速定位发生问题的线缆,找到相关硬件进行调试。

“大家看这张十二星联调期间工作台的照片,要在如此复杂的线缆中定位一根线缆,难度极大,而且全程都得弯腰俯身。”宫禄齐说。一天下来,腰酸背痛是常态,最辛苦的一天,他们在里面整整待了20个小时。

宫禄齐回忆,白天精疲力尽,晚上回到家躺在床上,脑子还在高速运转,满是星座研制的各种问题:这里调试好了吗?那里会不会出现“bug”(系统漏洞)?常常失眠到凌晨,实在睡不着,索性起床接着干,只有看到代码正常运作,心里的焦虑才能稍稍缓解。

太空计算软件专项总师张辉也是如此,不管前一晚几时入睡,早上7时一定会准时醒来,并立刻起床投入工作。

总体部的每一位成员,都背负着巨大的压力。李超也曾坦言,项目难度是原先预计的两倍。他们要面对全新的技术,对硬件进行改造,解决上千个“ bug”,而且几乎没有前人经验可供借鉴,只能边学边摸索,但交付时间就像前方巍峨的大山,等着人们在落日前翻越。

一次调研中,之江实验室的工作人员偶然抓拍到一张照片,是两位团队成员正在讨论项目进展时,突然吵起来了,“战况”被定格了下来。

后来,其中一位老师解释,这不是吵架,只是讨论工作声音大了一点。之所以会有这样的激烈争论,是因为每个人都把对方当作最亲密的战友,不担心彼此心中产生芥蒂,一切都是为了项目。

项目刚立项时,各个专项之间、科研人员之间关系没那么紧密,大家只专注于自己手头的“一亩三分地”。但随着项目推进,大家渐渐意识到,这种状态根本行不通。因为星座研制是一个庞大的系统工程,任何一个环节出问题,都会影响整个项目的成败。

于是,大家开始相互配合、互帮互助,“把后背交给对方”。团队中的争吵和摩擦,其实是不断磨合的过程。如今,只要有一个专项需要协同,其他专项定会迅速响应,立刻集结,展开头脑风暴,第一时间解决问题,确保项目整体有序推进。

李超在很多场合都说过这样一句话,能参与这么大的系统工程,对一个科研人员来说,是非常难得的机遇。其中展现出的“忠诚、无我、超越”的之江实验室文化价值观,感染和鼓舞着团队的每位成员。

(据《中国青年报》2025年5月19日第8版,有删节)