星火淬炼的文明叙事

—— 读《火星,我们来了》

字数:1334

2025-06-25

版名:悦读

□史岩峰

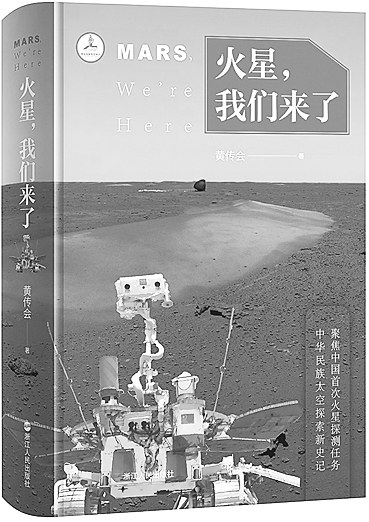

当“天问一号”穿越4.7亿公里星际尘埃,在火星乌托邦平原投下第一道中国投影,这个瞬间既是人类深空探测史上的坐标,更是一个古老文明对宇宙发起的哲学叩问。黄传会的《火星,我们来了》以中国首次火星探测任务为棱镜,折射出科技工程背后更为深邃的文明光谱。这部作品将硬核的航天技术解码为可触可感的人文叙事,让冷峻的金属构件与温热的生命律动共振,在星际坐标轴上刻写下具有东方智慧的独特印记。

作为全景式记录中国首次火星探测任务的纪实文学,该书以史学家的考据精神与文学家的叙事张力,构建起跨越六十年的航天精神谱系。作者历时三年深入航天科研腹地,采集上百位科研人员的故事切片:从总设计师办公室里的战略推演,到实验室中攻克热控技术的昼夜鏖战;从疫情封控期间科研团队的“逆行”坚守,到火星车着陆时控制中心人员的屏息凝神……这些细节不仅复现了“绕、着、巡”三大目标的实现路径,更通过对七大技术创新节点的深度剖析,如地火通信的量子级精度校准、自主导航算法的迭代优化等,揭示出中国航天从跟跑到领跑的内在逻辑。这种将技术突破嵌入制度优势与文化基因的书写策略,使文本兼具工程档案的严谨与文明史诗的壮阔。

书中对航天工程组织形态的微观呈现,为现代科技创新提供了独特观察视角。当作者描述某热控工程师连续数月驻扎实验室,用几千次模拟实验攻克温差300℃的技术壁垒时,实际上在解构现代科研的“黑箱”运作:那些被简化为论文数据的成果,实则是团队协作的精密“舞蹈”。疫情期间科研人员戴着口罩调试数据的场景,暗合了复杂系统理论中的韧性建设。这种对组织行为学的隐性探讨,使作品超越单纯的技术赞歌,成为观测中国式现代化进程的微观镜鉴。

在科技与人文的跨界叙事中,作者展现出独特的诗性智慧。书中对“天问”工程命名渊源的溯源——从屈原《天问》的哲学诘问到现代深空探测的技术应答——构建起跨越两千多年的精神对话。将《诗经》篇章蚀刻于探测器芯片的浪漫主义实践,不仅是对传统文化的创造性转化,更暗含文明存续的底层密码:真正的技术革命,永远需要人文精神的引力锚定。

作者对“航天精神”的解码尤为精妙。书中年轻团队将“航天器自主避障算法”攻关视为“在代码宇宙开疆拓土”的比喻,揭示出新时代科技工作者特有的浪漫主义。这种将个人志趣融入国家叙事的价值选择,与马斯洛需求理论形成有趣对照:当物质激励让位于意义追寻,组织效能便获得超越功利计算的持久动能。

在全球科技竞争的宏观视野下,该书提供了理解“中国速度”的密码本。作者通过比较俄罗斯“火星96”计划折戟与“天问一号”成功的案例,揭示出科技突破与综合国力的共生关系:从“萤火一号”搭载俄罗斯火箭失利,到自主完成地火转移轨道设计,这条曲线恰好与国家产业链升级轨迹重合。书中对深空测控网“天链”系统“如同在宇宙编织信息神经网络”的描写,则指技术主权意识觉醒带来的体系化创新。

在人工智能重塑认知边界的时代,《火星,我们来了》提醒我们:那些被精密算法解构的星辰大海,终究需要带着体温的故事来温暖。当“祝融号”在火星地表留下第一道中国辙印,这个轨迹不仅是探测器的工作日志,而且是一个古老文明在宇宙尺度上书写的自传体诗篇。或许正如火星奥德赛轨道器拍摄的“火星笑脸”地形——人类对深空的每一次叩问,都是宇宙向自身投去的温柔凝视。