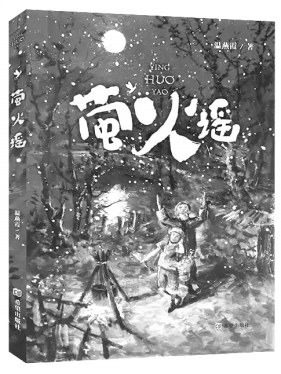

在童谣中触摸乡土温度

——读温燕霞《萤火谣》

字数:944

2025-06-18

版名:悦读

□杨称权

温燕霞的《萤火谣》以赣南乡村为舞台,将客家童谣与乡村振兴的时代命题编织成一部充满诗性与温情的儿童文学作品。这部入选2025年4月“中国好书”推荐书目的作品,既是对客家文化基因的文学转译,亦是对乡土文明现代化转型的深情凝视。

小说以小女孩薄荷与爷爷阿九公的祖孙情为叙事主线,将客家童谣作为贯穿全篇的文化符号。阿九公作为“歌王”,不仅教会薄荷传唱《月光光》《萤火虫,点灯笼》等经典童谣,还在歌谣中融入为人处世的智慧。当薄荷用童谣安抚受伤的小动物,当阿九公在月下吟唱山歌追忆往事,这些场景既是对客家民俗的鲜活呈现,亦是对乡土记忆的诗意重构。作者巧妙地将童谣转化为叙事载体——当薄荷用《萤火虫,点灯笼》的旋律传递情感,当村民们用山歌对唱化解矛盾,童谣就从民俗符号升华为情感纽带,使传统文化在代际传递中焕发新的生机。这种叙事策略既延续了沈从文《边城》的抒情传统,又融入了莫言《红高粱家族》的民间智慧,让非遗传承不再是刻板的文化展示,而是生命经验的自然流淌。

薄荷与阿九公的互动构成双重成长叙事:薄荷从城市少女蜕变为客家文化传承者,阿九公则在孙女的陪伴下重拾对山歌的热爱。这种双向成长既是个体意识的觉醒,亦是乡土文明在现代化进程中的自我修复。小说通过薄荷的视角,将乡村振兴这一宏大命题转化为具体可感的生命体验:当她参与村史馆建设、用新媒体传播客家文化时,传统与现代的碰撞不再是尖锐的对立,而是相依相存的共生关系。更令人动容的是,阿九公在病榻上仍坚持教薄荷唱《萤火谣》,将生命最后的余晖化作文化传承的火种,使“萤火”意象成为乡土文明存续的隐喻。

《萤火谣》的深层价值在于,它通过文学叙事重构了乡土文明的精神谱系。小说中“萤火虫”既是自然意象,亦是文化符号——它象征着客家文化在现代化进程中的微光,既脆弱又坚韧。当薄荷用无人机记录萤火虫群舞的景象,当阿九公在病榻上回忆起年轻时用山歌追求爱人的往事,这些细节将传统与现代、自然与人文巧妙联结。

在小说结尾处,薄荷在萤火虫的微光中唱起童谣,语言与自然的互动性在此刻达到高潮——那些被现代化浪潮冲刷的中华优秀传统文化,终将在歌谣与萤火中重生。

合上《萤火谣》,那些在赣南山野间飘荡的童谣依旧在耳边回响。真正的文化传承,与生活的烟火气同频共振;真正的精神原乡,在童谣的旋律中熠熠生辉。