开往春天的列车

—《哦,香雪》课堂实录

字数:2792

2025-06-15

版名:教育理论

□李姗姗

《哦,香雪》一文在高中语文必修上册“青春的价值”单元,聚焦台儿沟在火车到来前后的环境变迁与山村少女群像,通过探讨火车进站后的故事,聚焦香雪换铅笔盒的经历及心理变化,展现其从自卑到自信的蜕变;引导学生理解香雪形象的象征意义以及乡村迈向开放的时代内涵,深化对青春价值的思考。

【教学过程】

课程导入,情境设置

师:同学们,让我们把目光转向20世纪80年代。在那个年代,没有动车,没有高铁,一列列绿皮火车上,充满了人间烟火味:有奔波整年、拖着大包小包的行李回故乡的年轻人;有舍不得买卧铺,趴在小桌板睡觉的打工人;也有千里求学,逐梦远方的一群群学生……具有“中国温度”的故事就在这一列列绿皮火车中上演。火车在闪亮的铁轨上呼啸而过,下一站,它又将停在哪里呢?

(播放火车进站情境视频。)

师:列车前方到站——台儿沟站。让我们一起踏上这趟列车,去了解一个关于“那山沟、那些人、那青春”的故事。

学习活动一

褶皱里的岁月——那山沟

师:火车蜿蜒盘旋,开进台儿沟。它在这一站仅停留一分钟,请结合文本1—5段,分析火车开进前的台儿沟具有哪些特点。

生1:我觉得第1段中“褶皱”一词凸显出台儿沟是闭塞落后的。

生2:第2段中描写了火车到来的不容易,说明台儿沟地理位置偏僻。

生3:我从第3段中看到了台儿沟的贫穷落后。

生4:第5段写出了台儿沟人一直生活在闭塞、贫穷的环境当中,安于现状。

师:可见,台儿沟是一个地理位置偏僻,隐藏于深山的褶皱里,与外界联系极少,交通不便的落后山沟。那火车的到来,给这里人们的生活带来了哪些变化呢?

学习活动二

月光下的剪影——那些人

1.月台掠影:一分钟的狂欢

师:请同学们阅读课文6—67段,思考在火车停留的一分钟里,台儿沟发生了哪些事情。

生1:台儿沟的姑娘们梳洗装扮,穿着最好的衣裳跑向火车。

生2:人们隔着玻璃观望乘客身上的金圈圈、手表、书包等新奇物件。

生3:凤娇与列车员“北京话”的对话。

生4:山里的土货与城里的商品在这个小车站里的交换。

生5:这一分钟里,发生了香雪跳上火车,以40个鸡蛋去交换一个铅笔盒的故事。

2.铅笔盒重量:香雪的困境

师:为什么香雪如此渴望一个铅笔盒,甚至跳上火车?

生:她在公社被嘲笑了。

师:请同学们找到文中相关情节并分小组演绎。

(学生分组演绎相关故事情节。)

师:在被大家再三盘问之后,香雪意识到同学们实际的态度是什么?

生齐声:嘲笑!

师:是的,“香雪的心再也不能平静了,她好像忽然明白了同学对于她的再三盘问,明白了台儿沟是多么的贫穷。她第一次意识到这是不光彩的,因为贫穷,同学才敢一遍又一遍地盘问她。”所有的问题,指向台儿沟的贫穷。她想要获得尊重,但贫穷是她解决不了的难题,这是香雪的困境。

3.30里夜路:少女的精神突围

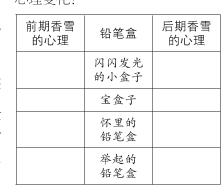

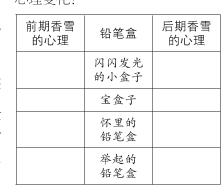

师:面对困境,才有了香雪以40个鸡蛋和30里路换回铅笔盒这一情节。请结合文中73—82段,分析香雪在回家的路上,经历了哪些心理变化?

生1:面对陌生的西山口,和黑幽幽的大山,香雪是“害怕的”,但想到那只闪闪发光的小盒子,她不再害怕了。

生2:想到不知道要如何向母亲解释,她是“犹豫、踌躇的”,但是看到这个宝盒子,她变得“高昂”起来。

生3:香雪面对隧道,是“恐惧的”,但她想到怀里的铅笔盒,朝隧道冲去,变得”勇敢”。

生4:香雪回到台儿沟,举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去,她心中是从未有过的“骄傲”……

师:香雪经历了从害怕到满意、从犹豫到兴奋的心理变化,台儿沟还是那个贫穷的大山,在30里山路上,香雪跨越了由自卑、封闭、落后到自信、开放、进步的巨大心理障碍,这是香雪面临心理困境的精神突围。

学习活动三

铁轨上的诗行——那青春

师:香雪,经历被嘲笑,追过梦想,走过夜路,完成从懵懂到觉醒的蜕变。最后一段“哦,香雪,香雪”,作者呼唤赞美了什么呢?

生1:作者赞美了香雪的纯真、善良、勇敢。

生2:我觉得作者赞美了山村中所有和香雪一样的女孩们。她们同样对山外的世界有着好奇和向往。

生3:我认为作者赞美了台儿沟。从封闭走向开放,从落后走向现代,作者赞美这种变化。

生4:台儿沟是中国广大农村的一个缩影,我觉得作者赞美的是改革浪潮中的中国乡村。

课堂总结

师:高山巍峨险阻,挡不住列车开往春天的步伐。相信这列火车一定能载着我们的青年,开往更加辉煌和灿烂的春天!

作业设计

1.基础性作业

《百合花》里的小通讯员和新媳妇是青春之先辈,用鲜血与荣光守护祖国的安定。台儿沟的“香雪们”是青春之父辈,用勇气与智慧助力祖国的发展。作为青春之我辈,又该有怎样的理想和行动呢?请撰写一段话。

2.提升性作业

在本单元的学习中,我们领略了“独立寒秋”的毛泽东的风采,看到了“在地球边放号”的郭沫若、像红烛一样燃烧的闻一多、攀登峨日朵雪峰的勇士昌耀,见证了小通讯员、新媳妇和香雪的成长。在你的心中,“最美青年”是谁?请你为其撰写150字以上的颁奖辞,下节课进行交流。

点评

李姗姗老师执教的《哦,香雪》展现了三大突破:一是突破单篇精读模式,建立“文本细读—群文关联—文化透视”教学模型;二是突破线性叙事分析,采用“空间—人物—意象”三维解读框架;三是突破传统主题归纳,实现“青春叙事”与“乡村现代化”的双重话语建构。这种将文学审美与时代精神相融合的教学设计,不仅拓展了学生语文学科素养提升的实践路径,也充分彰显了语文学科“培根铸魂、启智增慧”的育人功能。

紧扣新课标理念的任务设计

在教学中,李老师精准对接高中语文课标中“文学阅读与写作”任务群要求,围绕“青春的价值”单元主题,构建了“环境解码—人物解析—文化解读”三级进阶任务。通过“褶皱里的岁月”“月光下的剪影”“铁轨上的诗行”三个学习活动,实现了从文本表层信息提取到深层文化意蕴挖掘的思维跃迁,符合“语言建构与运用”“思维发展与提升”的核心素养培养路径。在火车进站视频与分角色演绎的教学策略中,更凸显了新课标“增强形象思维能力”“促进审美体验”的要求。

立体化情境创设的实践创新

李老师以“绿皮火车”为意象贯穿全课,通过时空叠合式情境设计,将20世纪80年代列车意象与当代高铁文化进行隐性对话。尤其是“一分钟站台狂欢”的微观场景聚焦,既还原了文本特定历史语境,又构建了学生与时代对话的认知桥梁。这种“沉浸—抽离—反思”的情境链条,暗合新课标“在真实的语言运用情境中培养语文核心素养”的理念,使“台儿沟”从地理空间升华为文化符号。

深度学习的思维进阶建构

课堂通过“意象—心理—精神”三阶分析模型实现深度阅读。具象层:引导学生捕捉“褶皱”“铅笔盒”等关键意象,训练信息筛选与整合能力。心理层:借助心理变化表格呈现香雪从“恐惧”到“骄傲”的心路历程,培养学生辩证思维能力;象征层:通过对“火车”“铁轨”的隐喻解读,完成个体成长与时代变革的价值关联,落实“文化传承与理解”素养。

作业设计中“青春价值三代对话”的创意,将文本解读延伸至现实观照,形成“历史镜像—现实观照—未来投射”的完整思维链。在落实语文学科素养的同时,实现了育人功能。

(点评教师:西安市教学能手杨洁)

《哦,香雪》一文在高中语文必修上册“青春的价值”单元,聚焦台儿沟在火车到来前后的环境变迁与山村少女群像,通过探讨火车进站后的故事,聚焦香雪换铅笔盒的经历及心理变化,展现其从自卑到自信的蜕变;引导学生理解香雪形象的象征意义以及乡村迈向开放的时代内涵,深化对青春价值的思考。

【教学过程】

课程导入,情境设置

师:同学们,让我们把目光转向20世纪80年代。在那个年代,没有动车,没有高铁,一列列绿皮火车上,充满了人间烟火味:有奔波整年、拖着大包小包的行李回故乡的年轻人;有舍不得买卧铺,趴在小桌板睡觉的打工人;也有千里求学,逐梦远方的一群群学生……具有“中国温度”的故事就在这一列列绿皮火车中上演。火车在闪亮的铁轨上呼啸而过,下一站,它又将停在哪里呢?

(播放火车进站情境视频。)

师:列车前方到站——台儿沟站。让我们一起踏上这趟列车,去了解一个关于“那山沟、那些人、那青春”的故事。

学习活动一

褶皱里的岁月——那山沟

师:火车蜿蜒盘旋,开进台儿沟。它在这一站仅停留一分钟,请结合文本1—5段,分析火车开进前的台儿沟具有哪些特点。

生1:我觉得第1段中“褶皱”一词凸显出台儿沟是闭塞落后的。

生2:第2段中描写了火车到来的不容易,说明台儿沟地理位置偏僻。

生3:我从第3段中看到了台儿沟的贫穷落后。

生4:第5段写出了台儿沟人一直生活在闭塞、贫穷的环境当中,安于现状。

师:可见,台儿沟是一个地理位置偏僻,隐藏于深山的褶皱里,与外界联系极少,交通不便的落后山沟。那火车的到来,给这里人们的生活带来了哪些变化呢?

学习活动二

月光下的剪影——那些人

1.月台掠影:一分钟的狂欢

师:请同学们阅读课文6—67段,思考在火车停留的一分钟里,台儿沟发生了哪些事情。

生1:台儿沟的姑娘们梳洗装扮,穿着最好的衣裳跑向火车。

生2:人们隔着玻璃观望乘客身上的金圈圈、手表、书包等新奇物件。

生3:凤娇与列车员“北京话”的对话。

生4:山里的土货与城里的商品在这个小车站里的交换。

生5:这一分钟里,发生了香雪跳上火车,以40个鸡蛋去交换一个铅笔盒的故事。

2.铅笔盒重量:香雪的困境

师:为什么香雪如此渴望一个铅笔盒,甚至跳上火车?

生:她在公社被嘲笑了。

师:请同学们找到文中相关情节并分小组演绎。

(学生分组演绎相关故事情节。)

师:在被大家再三盘问之后,香雪意识到同学们实际的态度是什么?

生齐声:嘲笑!

师:是的,“香雪的心再也不能平静了,她好像忽然明白了同学对于她的再三盘问,明白了台儿沟是多么的贫穷。她第一次意识到这是不光彩的,因为贫穷,同学才敢一遍又一遍地盘问她。”所有的问题,指向台儿沟的贫穷。她想要获得尊重,但贫穷是她解决不了的难题,这是香雪的困境。

3.30里夜路:少女的精神突围

师:面对困境,才有了香雪以40个鸡蛋和30里路换回铅笔盒这一情节。请结合文中73—82段,分析香雪在回家的路上,经历了哪些心理变化?

生1:面对陌生的西山口,和黑幽幽的大山,香雪是“害怕的”,但想到那只闪闪发光的小盒子,她不再害怕了。

生2:想到不知道要如何向母亲解释,她是“犹豫、踌躇的”,但是看到这个宝盒子,她变得“高昂”起来。

生3:香雪面对隧道,是“恐惧的”,但她想到怀里的铅笔盒,朝隧道冲去,变得”勇敢”。

生4:香雪回到台儿沟,举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去,她心中是从未有过的“骄傲”……

师:香雪经历了从害怕到满意、从犹豫到兴奋的心理变化,台儿沟还是那个贫穷的大山,在30里山路上,香雪跨越了由自卑、封闭、落后到自信、开放、进步的巨大心理障碍,这是香雪面临心理困境的精神突围。

学习活动三

铁轨上的诗行——那青春

师:香雪,经历被嘲笑,追过梦想,走过夜路,完成从懵懂到觉醒的蜕变。最后一段“哦,香雪,香雪”,作者呼唤赞美了什么呢?

生1:作者赞美了香雪的纯真、善良、勇敢。

生2:我觉得作者赞美了山村中所有和香雪一样的女孩们。她们同样对山外的世界有着好奇和向往。

生3:我认为作者赞美了台儿沟。从封闭走向开放,从落后走向现代,作者赞美这种变化。

生4:台儿沟是中国广大农村的一个缩影,我觉得作者赞美的是改革浪潮中的中国乡村。

课堂总结

师:高山巍峨险阻,挡不住列车开往春天的步伐。相信这列火车一定能载着我们的青年,开往更加辉煌和灿烂的春天!

作业设计

1.基础性作业

《百合花》里的小通讯员和新媳妇是青春之先辈,用鲜血与荣光守护祖国的安定。台儿沟的“香雪们”是青春之父辈,用勇气与智慧助力祖国的发展。作为青春之我辈,又该有怎样的理想和行动呢?请撰写一段话。

2.提升性作业

在本单元的学习中,我们领略了“独立寒秋”的毛泽东的风采,看到了“在地球边放号”的郭沫若、像红烛一样燃烧的闻一多、攀登峨日朵雪峰的勇士昌耀,见证了小通讯员、新媳妇和香雪的成长。在你的心中,“最美青年”是谁?请你为其撰写150字以上的颁奖辞,下节课进行交流。

点评

李姗姗老师执教的《哦,香雪》展现了三大突破:一是突破单篇精读模式,建立“文本细读—群文关联—文化透视”教学模型;二是突破线性叙事分析,采用“空间—人物—意象”三维解读框架;三是突破传统主题归纳,实现“青春叙事”与“乡村现代化”的双重话语建构。这种将文学审美与时代精神相融合的教学设计,不仅拓展了学生语文学科素养提升的实践路径,也充分彰显了语文学科“培根铸魂、启智增慧”的育人功能。

紧扣新课标理念的任务设计

在教学中,李老师精准对接高中语文课标中“文学阅读与写作”任务群要求,围绕“青春的价值”单元主题,构建了“环境解码—人物解析—文化解读”三级进阶任务。通过“褶皱里的岁月”“月光下的剪影”“铁轨上的诗行”三个学习活动,实现了从文本表层信息提取到深层文化意蕴挖掘的思维跃迁,符合“语言建构与运用”“思维发展与提升”的核心素养培养路径。在火车进站视频与分角色演绎的教学策略中,更凸显了新课标“增强形象思维能力”“促进审美体验”的要求。

立体化情境创设的实践创新

李老师以“绿皮火车”为意象贯穿全课,通过时空叠合式情境设计,将20世纪80年代列车意象与当代高铁文化进行隐性对话。尤其是“一分钟站台狂欢”的微观场景聚焦,既还原了文本特定历史语境,又构建了学生与时代对话的认知桥梁。这种“沉浸—抽离—反思”的情境链条,暗合新课标“在真实的语言运用情境中培养语文核心素养”的理念,使“台儿沟”从地理空间升华为文化符号。

深度学习的思维进阶建构

课堂通过“意象—心理—精神”三阶分析模型实现深度阅读。具象层:引导学生捕捉“褶皱”“铅笔盒”等关键意象,训练信息筛选与整合能力。心理层:借助心理变化表格呈现香雪从“恐惧”到“骄傲”的心路历程,培养学生辩证思维能力;象征层:通过对“火车”“铁轨”的隐喻解读,完成个体成长与时代变革的价值关联,落实“文化传承与理解”素养。

作业设计中“青春价值三代对话”的创意,将文本解读延伸至现实观照,形成“历史镜像—现实观照—未来投射”的完整思维链。在落实语文学科素养的同时,实现了育人功能。

(点评教师:西安市教学能手杨洁)