惠民泥塑 乡土之花

□胡永胜

字数:2463

2025-06-04

版名:文化

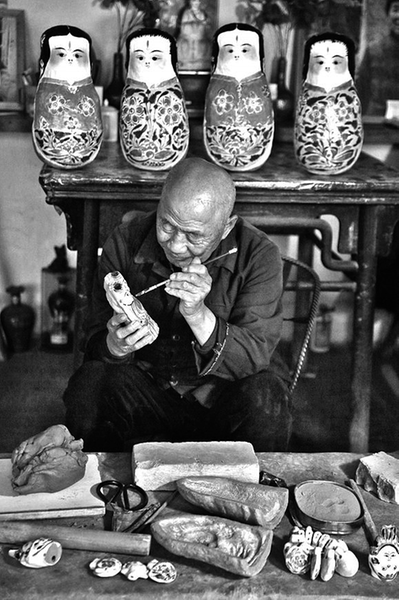

民间艺人孙保水在制作泥塑

“炕头泥娃娃,带来福寿全。描红涂绿呀,小泥货赛过画中仙。”从憨态可掬的泥娃娃到花样繁多的吉祥物,从当地“拴娃娃”的风俗发展成国家级非遗珍宝,诞生于黄土,融入民生、民俗的惠民泥塑,深受人们喜爱。

惠民泥塑童真童趣泥娃娃

探寻惠民泥塑,源于我与山东省滨州实验学校教师孙波的相识,他是一位民间泥塑玩具的研究与收藏者。经孙波老师介绍,我对颇具特色的惠民泥塑产生了浓厚兴趣。

孙波老师的“巧娃工作室”仿佛是个小型泥塑博物馆,藏有从全国各地搜集到的数千件泥塑作品,而惠民泥塑是他收藏的重点。其中,20世纪80年代的一些泥塑作品造型古朴,生动可爱,十分引人注目:有孩童造型的“扳不倒”,有抱着鲤鱼坐在莲花上的“坐孩”,亦有狮子、猴子、葡萄、蜜桃等动植物,造型夸张,色彩鲜艳,让人一看便心生欢喜。惠民泥塑的突出特征是充满童真童趣,以孩童为主要元素,将各种动物拟人化,将神话传说、童话故事、戏剧中的人物儿童化。这些泥塑作品既是陪伴儿童成长的玩具,也是人们心中的吉祥物。

惠民泥塑是一种古老的传统民俗艺术。“惠民泥塑没有固定的标准与形式,民间艺人们往往随心所欲地发挥自己的想象,怎么好看就怎么做。”孙波老师说,这也应了齐白石的一句话:“太似为媚俗,不似为欺世,妙在似与不似之间。”

在孙波老师的带领下,我走访了国家级非物质文化遗产“惠民泥塑”的制作地山东省滨州市惠民县皂户李镇河南张村,拜访老艺人孙保水和非遗传承人张凯,了解惠民泥塑的历史沿革、制作过程以及发展状况。

河南张村 家家户户捏泥人

从惠民县城出发,沿233国道向西南方走10千米左右,就到了河南张村。村子因坐落在沙河南岸、张姓人家居多而得名。“河南张,朝南门,家家户户捏泥人……”村子不大,却因做“泥娃娃”而名声大噪。

我们首先拜访了老艺人孙保水。他年过七旬,精神矍铄,家里摆满了做好的泥娃娃“扳不倒”。初见时以为他不善言辞,点上一支烟后,老人的话就多起来,滔滔不绝地讲起了泥娃娃的来历和各种趣事。

惠民泥塑兴起于明朝,至今已有数百年历史。它是取黄河淤泥中的红黏泥,再掺入棉絮和面浆为原料制作而成的。泥塑成为村里的一项产业,与每年农历二月初二的“火把李庙会”源渊颇深。在孙保水的记忆中,河南张村家家户户都做泥塑,各种泥塑玩具、摆件、器皿盛行一时。在农忙时,村里人就抽空做泥坯,到冬闲时,便开始抟造型、涂粉、着色,制成成品后到集市上售卖。在每年的火把李庙会上,泥塑作品往往供不应求。

火把李庙会不知兴起于何时,每年的二月初二,附近的村民都会去火把李村赶庙会。相传,河南张村有一位妇女,久婚未育,火把李村有座皇姑庙,里面供奉着送子观音。一年二月初二,她到此庙烧香,急于求子的她看供桌上的泥娃娃十分可爱,便将其中一个抱回家,不久后她便有了身孕。自此,当地形成了二月初二去皇姑庙“拴娃娃”的习俗。那些被妇女们带走的泥娃娃,正是出自河南张村泥塑艺人之手。“大家伙来赶庙会,就是为了买一对泥娃娃。”孙保水回忆起人们争相“拴娃娃”的盛况,乐得合不拢嘴。小小的泥娃娃不仅代表着当地人对生儿育女的期盼,也代表着他们对美好生活的向往和追求。

泥模成型中空底厚有诀窍

入冬后,孙保水夫妇就开始加紧制作泥娃娃,桌上地上到处都是已成形的“扳不倒”。“扳不倒”就是不倒翁,造型多为孩童,这些泥娃娃造型颇具特色,头、身躯、四肢都聚集在一方椭圆形的泥坯上。头部位置有几道长剑似的黑色线条,代表上扬的眉眼,一条微微上翘的红线代表嘴巴。泥娃娃躯干饱满,高度约为头部的1.5倍,上面还绘制了互相缠绕的花卉图案。

看孙保水亲手制作“扳不倒”,我才了解了其中的诀窍,原来秘密就在于泥娃娃“中空底厚,上轻下重”。据了解,河南张村泥塑有“‘扳不倒’式”(纸泥彩塑)和“小泥货”(全泥土彩塑)两大类,工艺截然不同。一是模具不同:制作“小泥货”的模具为“阴模”,制作时将泥坯塞进模具中,压实后取出,风干成型;而制作“扳不倒”则使用“阳模”,且要用到纸模与泥模,制作时需要用泥坯在模具上一点点贴出胎体,再根据需要塑形、描绘花纹。二是材料不同:制作“小泥货”时,只需将泥坯压入模具即可一次成型;而制作“扳不倒”时,为使泥娃娃上轻下重,达到“不倒”的效果,则要用到纸模和泥模。制作上半身时用层层废纸糊出轮廓,再将泥坯一点点贴在表面,这样一来,上半身就较为轻巧;下半身也称“底子”,是一个半圆形碗状空心泥模,厚度根据“扳不倒”的大小而定,越大的“扳不倒”,泥模就越厚。根据“扳不倒”的大小而定,越大的“扳不倒”,泥模就越厚。根据上半身的大小将泥坯压制成一定大小的圆形泥饼,再慢慢拍打成碗状,反复晾晒定型后,就成了泥模。孙保水特意在泥模内放了几颗干燥的小泥丸,目的是让“扳不倒”在晃动时能发出声响。将纸模与泥模合为一体的过程叫“接底”。孙保水说,完成这道工序需要十足的耐心,要保证整个“扳不倒”重心垂直,这样才能使它在静止时保持直立,不会前倾或后仰。

“做泥娃娃是个手艺活,更是个功夫活。”孙保水诉说着他与泥塑的缘分,眼中满是深情。做泥娃娃要用“狗头”淤泥(深埋于地下的大块淤泥,晒干后状如狗头),最好是黄河淤泥,杂质少,黏性大。将淤泥运到家后先风化一两年,再掺入棉絮和面浆,经捣泥、糊纸、上泥浆、做泥模、接底、擦粉、上色、开眼等二十几道工序才能完成一个“扳不倒”泥娃娃。

泥人产业薪火相传续辉煌

回忆起惠民泥塑的发展历程,非遗传承人张凯坦言,真的太难了。2005年,张凯的父亲张炳敖不幸病逝,张凯子承父业。那时正值河南张村泥塑的低谷期——全村仅剩9户人家制作泥塑。因为制作泥塑成本高、收入低,远不如打工挣钱多,原料也越来越难买,市场上塑料玩具、毛绒玩具便宜且花样繁多,泥塑市场被大幅度压缩。

让张凯看到希望的,是国家非遗保护工作的推进和互联网带来的消费市场。2010年,在上海世博会山东活动周期间,张凯受邀展示了惠民泥塑技艺,并在中国非遗博览会上获得了“民族艺术优秀传承人”和“优秀民间艺人”称号。近年来,惠民泥塑越来越受到人们的重视和喜爱,手艺人“让泥娃娃走出国门”的梦想正在实现。