西安交通大学吴朝新:

从实验室到科技前沿 柔性钙钛矿光伏电池的产教融合之路

□薛迎迎 罗云彤 杨 敏

字数:1610

2025-06-04

版名:文化

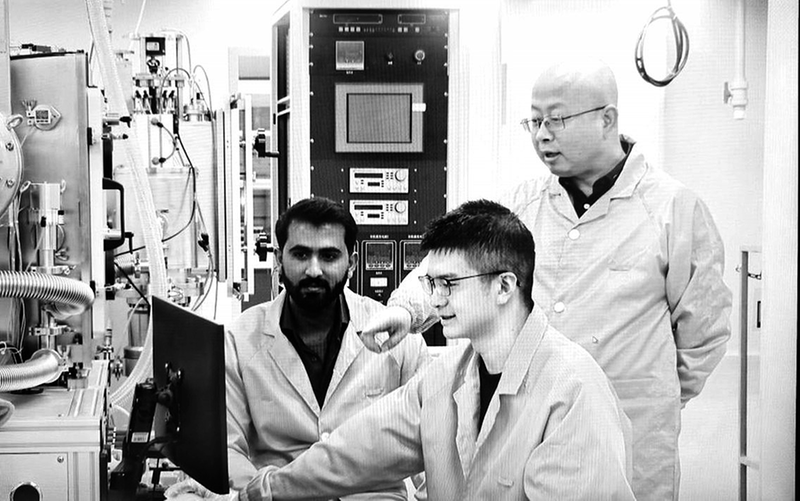

吴朝新教授在实验室

西安交通大学电信学部电子学院教授吴朝新长期致力于新型光电材料与器件、柔性电子学等前沿领域的研究,带领团队在钙钛矿光伏电池及有机无机电致发光显示等方向取得了一系列重要进展。近年来,吴朝新积极推动产学研融合,专注钙钛矿光伏电池研发与产业化,通过产教融合模式,成功实现了从实验室到产业化的跨越。

初心不改,科研路上的坚守与创新

吴朝新的科研之路始于对新型光伏材料的探索。早在2013年,吴朝新便敏锐地察觉到钙钛矿材料在光电转换效率、生产成本以及制备工艺等方面展现出的独特优势,毅然投身钙钛矿光伏电池的研究。在长达十年的科研历程中,他带领团队从基础的电极、电子传输层、空穴传输层等关键部分入手,逐步深入探索钙钛矿光伏电池的奥秘,攻克了一个又一个技术难题,积累了丰富的理论知识和实践经验。

“科研需要坐‘冷板凳’,更需要敏锐的洞察力和坚定的信念。”在吴朝新的带领下,团队成员们扎根实验室,从基础研究做起,逐步构建起完整的钙钛矿光伏电池理论体系。他们通过扎实的研究,在学术期刊上发表了多篇高质量论文,并获得了多项国家发明专利,为后续的产业化工作奠定了坚实的基础。此外,吴朝新团队还提出了钙钛矿量子点设计的新思路,相关成果发表于国际顶级期刊。这些研究不仅推动了钙钛矿光伏电池技术的发展,也为该领域的学术研究和产业化应用提供了重要的参考和借鉴。

产教融合,校企联合的创新实践

吴朝新作为科技创业领军人才与高校教授,长期致力于推动产学研深度合作。他表示,“学术与产业并非孤立存在,而是相互依存、相互促进的,学术为技术升级提供理论支撑,而产业化中的实践反馈则能反哺科研发展。”在产业产品研发和项目推进过程中,团队发现,产品技术背后往往隐藏着基本的学术问题。学术研究能够为产业升级和产品研发提供坚实的理论基础和技术支撑,推动产业向更高层次发展;而产业化过程中的客户需求反馈、技术迭代升级,又能为学术研究提供丰富的实践素材和明确的研究方向,反哺学术研究,使其更具目标性和实用性。

2023年4月,团队成立西安天交新能源公司,成员包含高校科研人员及企业高管,组成跨学科精英团队,专注钙钛矿光伏电池研发及产业化。吴朝新在接受采访时称,产教融合关键在于突破校企传统壁垒,实现人才培养与产业需求紧密衔接。西安天交新能源公司全程贯彻产教融合理念,与西安交大深度合作,通过共建实习基地、推动科研成果转化等形式,达成资源共享与优势互补。企业为学校提供科研资源与实践平台,学生借此深入了解产业需求、提升实操能力,助力科研成果转化应用。

吴朝新教授(右一)指导实验

技术创新,柔性钙钛矿光伏的突破

吴朝新团队深耕有机电致发光(OLED)与钙钛矿光伏电池领域十余年,成功探索出制造柔性钙钛矿太阳能电池产品的完整技术路线,并于2023年成功将产品推向市场。

西安天交新能源有限公司专注单节钙钛矿组件研发,包括刚性与柔性两大类,柔性组件为核心产品之一,具有高效、环保、可持续等优势,可应用于车载光伏、5G基站等领域。

目前,团队已建成国内首条柔性钙钛矿太阳能电池中试线,生产可弯折、超轻超薄电池。团队现已为多家企业完成相关产品的试制生产,未来有望成为国内首家攻克室内弱光场景应用技术的企业——通过钙钛矿光伏电池技术为汽车电子器件提供稳定补充电源,显著降低电子产品对传统电池的依赖,同时或将成为全球首家实现柔性可卷曲钙钛矿光伏组件商业化量产的技术提供商。

“技术创新是企业的核心竞争力。”吴朝新强调。2024年1月,经权威认证,公司自主研发的大尺寸钙钛矿光伏组件光电转换效率达22.35%,处于国内领先地位,为后续量产奠定基础。2024年5月,公司申请“一种柔性钙钛矿光伏组件的封装结构”专利,通过创新封装结构提升组件使用寿命与柔性,增强实际应用竞争力。

谈及未来,吴朝新信心满满。他说,团队将持续深耕柔性钙钛矿太阳能电池技术领域,推动更多创新成果服务国家战略需求,推动新质生产力发展,助力我国新能源产业在全球竞争中占据领先地位。