月光织就的丝路长卷

——读《满世界寻找敦煌》

字数:1093

2025-06-04

版名:悦读

□时春香

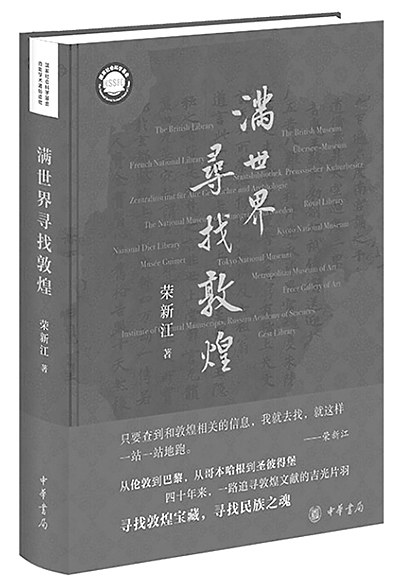

在东京国立博物馆的玻璃展柜前,我隔着10厘米厚的防弹玻璃凝视《药师经变图》的绢丝纹理,忽然想起昨夜给儿子缝补校服时跳动的针脚。这种跨越千年的手工智慧,在荣新江教授40年寻访敦煌的叙事中找到了奇妙的共振。《满世界寻找敦煌》,这部以经纬之志缝合文明碎片的著作,既是一部跨国学术考察的恢宏史诗,又成为审视当代知识女性文化使命的精神镜像。

《满世界寻找敦煌》以1984年莱顿大学访学为起点,系统梳理了全球11国48座城市的敦煌文献寻访史。不同于传统学术史的单向度书写,书中既有对斯文·赫定探险队对壁画的溯源考据,也收录了左景权手绘的巴黎地铁文物分布图,更穿插着三代学人接力守护的文化基因链。这种将文献考辨与生命体验融合的书写,恰似敦煌壁画中层层晕染的矿物颜料,在严谨的学术框架下绽放出人性的温度。

在哥本哈根皇家图书馆的晨光里,我触摸到本书最动人的学术品格。面对斯文·赫定探险队遗留的于阗文书残片,作者将佉卢文转写与碳十四数据交叉印证,在龟兹乐谱与吐蕃军籍的夹层间,复原出八世纪丝绸之路的音乐传播网络。这种考据功夫让我想起辅导儿子数学作业时的场景——当他在分数换算中卡壳,我引导他将披萨切成十二等份,用具象的生活经验理解抽象概念。学术研究与育儿之道,原来都需要将碎片化的信息重组为可感知的知识图谱。

书中记载的跨国学术网络,给予我深刻启示。1985年莱顿大学赠予的七十余份抽印本,2003年圣彼得堡的联合编目工程,2017年弗利尔美术馆的数字化比对,这些跨越时空的学术协作,恰如我在自媒体创作中构建的跨国客户网络。当作者在加州大学发现陈寅恪手批敦煌写本照片,两代学人的隔空对话,正如我整理祖母留下的育婴笔记时,感受到的传承的重量。

最触动我的是文明守护与育儿智慧的隐秘关联。书中提到常书鸿在油灯下修复莫高窟壁画时,总在案头放着女儿常沙娜的临摹作业。这种学术传承与亲子教育的交织,让我想起每个深夜——儿子熟睡后,我在电脑前校对客户稿件,而他的书包里总装着我标注拼音注释的敦煌画册。

在数字化浪潮席卷全球的今天,作者对物质实存的执着令人深思。当全息投影技术复现藏经洞原始堆积状态,那些手稿边缘的茶渍、借书卡上的指纹、缩微胶卷的机械划痕,依然在抵抗着历史的虚无化。这让我重新审视手机相册里数千张育儿照片——真正珍贵的不是像素级的清晰度,而是照片背后儿子第一次系鞋带的笨拙,或是他偷偷夹在我笔记本里的蜡笔画。正如敦煌文献的价值不在于绢帛的完整,而在于每道裂痕承载的时间密码。

秋夜整理儿子成长档案时,我发现某页夹着我们从敦煌带回来的杏叶书签。那些跟着荣教授足迹穿越柏林图书馆的时光,那些对照京都藏卷辅导孩子书法的周末,忽然在记忆里连缀成完整的文明图谱。