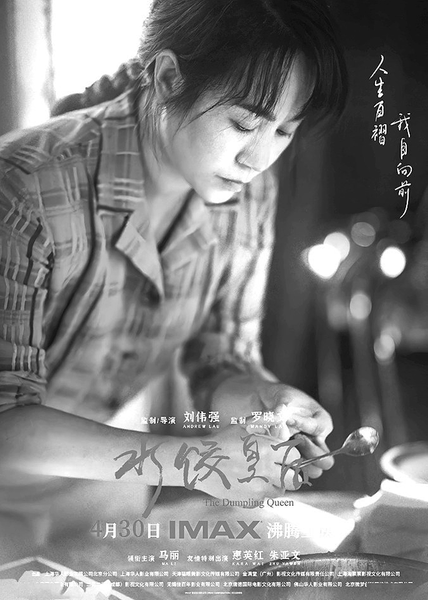

用坚持“包”出的梦想味道

——观电影《水饺皇后》

字数:1250

2025-05-28

版名:悦读

□孙玉洁

在我们家,每逢节日的固定安排就是选一部好电影,全家人走进电影院感受大银幕的视觉冲击。五一假期,我们一家看了《水饺皇后》,这部电影没有宏大叙事,也没有刻意煽情,却用最朴素的视听语言讲述了一个女人“靠双手改写命运”的故事,既热烈又感人。

清晨,女主角臧健和是菜市场里吆喝叫卖的小贩,午后变成照顾家庭的贤惠主妇,夜晚又成为研究馅料配比的“食品工程师”。这种需要随时切换角色的状况,恰如现代都市女性的集体写照。在传统与现代的夹缝中,她们不得不掌握这种“变形记”般的生存技能。剧中有一个耐人寻味的细节,臧健和总是随身携带两套衣服:一套沾满面粉的工作服和一套得体的便装,以便随时应对不同场合的需要。这种服装的快速更换,象征性地揭示了当代女性在多重社会期待下的身份焦虑与适应策略。

臧健和的人生充满了坎坷。她出生于山东的一个贫困家庭,自幼历经生活磨难,5岁便开始下地干活,14岁时父亲离家,家庭重担全压在了她瘦弱的肩膀上。从她初到泰国时的无助,到与丈夫重逢时的失望,再到独自带着女儿在香港漂泊时的艰辛,每一步都像是在刀尖上跳舞。但即便如此,她依然选择了拒绝社会福利,自力更生。在朋友夸赞她做的水饺好吃后,她敏锐地捕捉到商机,开始摆摊卖水饺。她对水饺制作精益求精,从食材选择到制作工艺都严格把关,逐渐赢得了顾客的喜爱。在码头摆摊的岁月里,臧健和用布满老茧的双手,将平凡的水饺变成了改变命运的钥匙。她拒绝日本老板的合作条件,坚持保留“湾仔码头北京水饺”的名字,这种对尊严的捍卫,令人动容。她不是不知道与外商合作能带来更大的利益,但她更知道,自己的名字和品牌才是最珍贵的东西。

臧健和的成功并非偶然,只要有梦想并愿意为之付出努力,就有可能创造奇迹。

此外,《水饺皇后》还通过揉面、调馅、包捏等一系列身体劳作,肯定了女性身体的价值与力量。那双能够精准感知面团筋度的手,那个能够扛起几十斤面粉的身躯,都在无声地对抗着现代社会对女性的规训与消费。当都市女性被各种美容广告告知要追求“白瘦幼”时,这部电影却让观众看见了一个因劳动而强壮、因汗水而闪光的女性如何开创令人惊叹的事业。

剧中女性情谊的呈现同样具有颠覆性。与传统“闺蜜情”的甜蜜不同,《水饺皇后》中的女性关系充满了微妙的张力。竞争对手之间既有商业算计,又有惺惺相惜;邻里主妇们既传播流言蜚语,又在危急时刻伸出援手。这种对女性间关系复杂性的呈现,使影片中女性群体内部的互动更接近真实的生活状态。

当荧幕上饺子的热气渐渐散去,留在观众心中的是那些未经修饰的女性力量——在揉面擀皮中确认自我价值,在油盐酱醋间调和生命滋味,在氤氲的水蒸气里看清前路方向。这或许就是《水饺皇后》最珍贵的地方:它让我们看见,女性真正的“皇后”气质,不在于冠冕的华丽,而在于那双既能包出元宝般的饺子,也能把握住自己命运脉络的手。

银幕外的我们,或许能在这个故事里看见自己:那些想要放弃的时刻,那些被陌生人温暖的瞬间,那些关于“选择”的清醒和勇毅。臧健和的故事犹如一碗包着人间烟火的水饺——皮韧馅暖,咬开尽是生活的真味。